.-

di Gian Carlo Zanon

–

«Anche se molti scrittori non hanno fatto molto per la Resistenza, noi diremo, al contrario, che la Resistenza ha fatto molto per loro: ha loro insegnato le prix des mots. Rischiare la propria vita, per poco che possa valere, per fare stampare un articolo, una poesia, un dialogo, questo significa apprendere il vero prezzo delle parole. (…) Ciò è vero al punto che solo quelli che non hanno rischiato nulla hanno abusato della parola».

Albert Camus

–

Ho trovato questa citazione all’inizio dell’introduzione di Gabriele Pedullà del libro Beppe Fenoglio Tutti i romanzi di Einaudi. Mi piace aprire questa ricerca pubblica con la voce di Camus perché lui sapeva cosa significasse usare le parole per raccontare la rivolta all’oppressione nazifascista. Il suo impegno nella Resistenza francese è noto a tutti. Il suo leggendario impegno politico,per la salvaguardia del patrimonio etico costruito con sangue durante l’occupazione tedesca in Francia, è sconosciuto ai più.

Questo suo impegno solitaire, solidaire, si risolse in un isolamento culturale durato quasi dieci anni e in parte mitigato dal premio Nobel per la letteratura ricevuto nel 1957 e dai suoi affetti più cari: la moglie i figli e pochi amici tra cui Jean Grenier e René Char. Il principale nemico di Camus, diciamolo, fu un filosofo francese molto noto e considerato il principe degli engagé nonostante il suo collaborazionismo con l’esercito oppressore e la sua difesa della pedofilia: Jean-Paul Sartre. Leggi Qui e Qui.

Ma qui non voglio parlare di Camus. Vorrei invece parlare del linguaggio di alcuni scrittori Italiani che hanno scritto dell’esperienza partigiana, e dintorni, negli anni Quaranta e Cinquanta ricreando forme verbali che sono o inconsapevolmente prese a prestito dell’epos omerico – Beppe Fenoglio e Gesualdo Bufalino – oppure creazioni individuali e originali – Elio Vittorini. Mi rendo conto che innestare Diceria dell’untore di Bufalino nel filone letterario della Resistenza è un po’ una forzatura, ma secondo me ci può stare, se non altro perché i due protagonisti non escono illesi da quegli anni feroci, portandosi nella carne la stigmate e la colpa che a Marta, la protagonista del romanzo, saranno fatali.

–

Questo suo impegno solitaire, solidaire, si risolse in un isolamento culturale durato quasi dieci anni e in parte mitigato dal premio Nobel per la letteratura ricevuto nel 1957 e dai suoi affetti più cari: la moglie i figli e pochi amici tra cui Jean Grenier e René Char. Il principale nemico di Camus, diciamolo, fu un filosofo francese molto noto e considerato il principe degli engagé nonostante il suo collaborazionismo con l’esercito oppressore e la sua difesa della pedofilia: Jean-Paul Sartre. Leggi Qui e Qui.

–

.

.

Senza scomodare ancora una volta il neorealismo che, contrariamente alla vulgata, non è solo un fenomeno del secondo dopoguerra ma percorre come un fiume carsico tutta la letteratura del novecento, da Verga in poi, vorrei entrare in punta di piedi tra le pagine di questi tre scrittori. Perché loro tre e non Calvino e/o Pavese? Semplicemente perché non li ho ancora approfonditi da questo punto di vista. Conto di farlo.

Inutile dire che c’è una differenza invalicabile tra la prosa di Elio Vittorini e quella di Fenoglio e Bufalino che invece ha in sé delle similitudini linguistiche notevoli.

–

La scelta di linguistica di Vittorini nel suo Uomini e no – è senza dubbio originale. Il linguaggio scarno e sintetico dei protagonisti, la scelta della cornice metropolitana, la narrazione trattenuta ed essenziale, mostrano crudamente al lettore l’orrore degli ultimi colpi di coda nazifascismo nel Nord Italia.

–

Elio Vittorini gioca la carta letteraria “del levare”. Anche l’episodio del rapporto sessuale tra il protagonista e la staffetta partigiana è nudo e asciutto:

–

«Quando ebbero finito egli volle fumare.

“è una cosa buona – disse – essere uomo”

“Anche essere donna” disse Lorena

“Ti basta questo” Enne 2 le chiese

“Mi basta” disse Lorena “Non ti porterò via a nessuno” Sorrise anche. “ ma quando vuoi sentirti uomo non fare complimenti”» .-

–

–

Vittorini con il suo linguaggio scarnificato, che troveremo in seguito nei dialoghi dei film di Antonioni, racconta di una Milano ormai esangue per il troppo sangue versato e per la troppa ferocia. Nella Milano di Uomini e no non è solo l’umanità a mancare ma anche la certezza della naturale umanità nell’uomo: «Noi abbiamo Hitler oggi. E che cos’è? Non è uomo? Abbiamo i tedeschi suoi. Abbiamo i fascisti. E che cos’è tutto questo? Possiamo dire che non è, questo anche, nell’uomo? Che non appartenga all’uomo?»

È un linguaggio freddo che ha in sé le metastasi ideologiche, e quindi anaffettive, assenti in Fenoglio e Bufalino. La Resistenza fu, come si può leggere tra le righe di Vittorini, una lotta tra esseri non umani e uomini che ormai avevano perso l’umanità? Io dico di no. Questo, ne sono consapevole, è un giudizio critico troppo tranchant , in realtà Uomini e no, è ben più complesso, e i suoi protagonisti possiedono notevoli sfaccettature. Ma in quel libro c’è il pericoloso veleno esistenzialista che depaupera di senso le storia della Resistenza.

. –

–

Camus, come Fenoglio e Bufalino, pur nella sua apparente durezza, non pensa mai in modo ideologico. Egli sa che per combattere contro i nazifascisti prima e dopo la liberazione di Parigi, non bastavano parole-idee come patriottismo o comunismo o socialismo; neppure non pensava che per vincere ci si doveva identificare con la ferocia dei carnefici. Scriveva che «Ci voleva anche quella delicatezza di cuore che rifugge da qualsiasi compromesso, quella fierezza che la pratica borghese ha trasformato in difetto e, in una parola, la capacità di dire no.» Un no profondo e decisivo ma pur sempre umano: «E se la vergogna, la menzogna e la tirannide erano le condizioni per vivere, ecco che si è reso necessario morire».

–

Nelle Lettere ad un amico tedesco, scritte tra il ‘43 e il ‘44, ad un immaginario amico germanico, diventato nemico per aver perduto la propria essenza umana, Camus afferma con certezza la morte psichica nei nazisti, ma, anche, l’esistenza di immagini interne capaci di mantenere in sé, anche uccidendo il nemico, l’umanità originaria: «Così, in mezzo ai clamori e alla violenza tentavamo di conservare nel cuore il ricordo di un mare placido, di una collina indimenticabile,, il sorriso di un volto caro. Era, infatti, la nostra arma migliore, quella che mai riporremo. Perché se un giorno la perdessimo, allora saremmo morti come voi». E questa è la differenza sostanziale tra i ribelli resistenti e l’esercito tedesco, la Gestapo, e i manipoli nazifascisti.

–

Ma se Camus e Vittorini usano le armi della retorica, il primo, e quelle dell’ideologia esistenzialista, il secondo, Fenoglio e Bufalino evitano ogni contatto con quei mondi e scendono con la torcia del linguaggio mitopoietico “nel fitto” dei rapporti interumani.

–

I due scrittori non scrivono per lusingare ideologie, o per spiegare in modo didascalico l’essere sopravvissuti alla guerra civile e alla morte etica, essi scrivono per dare un senso alle cicatrici della mente che, inesauste, si riaprono. Per dar forma a questa loro “tragedia” interiore attingono all’arte letteraria esistente ricreandola.

–

Se c’è stata la Resistenza c’è stato anche un modo di raccontarla. C’è chi l’ha fatto attraverso il ricordo oggettivo dei fatti che però sterilizza e appiattisce la storia; c’è chi l’ha fatto utilizzando una narrazione mitico-ideologica, per incapacità di trovare dentro di sé il senso di quella lotta; e c’è chi invece ha attinto a ciò che la memoria aveva ricreato impastando gli echi di immagini, di parole e di sensazioni, per coniare pensieri verbali e quindi espressioni letterarie di gran pregio artistico.

–

Trasformare i ricordi in cronaca tutto sommato è facile. Trovare agglutinamenti di parole capaci di tradurre in una poetica capace di dare un senso a ciò che era accaduto accanto e dentro di sé nel periodo della guerra civile italiana, è molto più difficile. Far “sentire” al lettore, come fa Fenoglio, gli stati d’animo del partigiano Milton di Una questione privata, quando questi ama, quando odia, quando, uccide, quando viene braccato, quando il suo mondo interiore e privato viene talmente invaso dal pericolo di perdere Fulvia da fargli dimenticare ogni pericolo ed ogni tacito patto con i compagni partigiani, è un’impresa titanica.

–

In questi tre autori c’è la ricerca estrema, mai neutrale, di un linguaggio capace di dare un senso al tragico recente passato ma anche al loro presente zeppo di domande. Essi cercano, ognuno a suo modo, con maggiore o minor energia, un linguaggio che non menta, un forma verbale capace di scavare a fondo nella realtà umana di chi ha vissuto, o è morto, in quei ventidue, ventitré disperati mesi. Cercano un linguaggio letterario che ridia senso alla loro esperienza passata. Senso che si sta frammentando, e divenendo inafferrabile come quello di chi è sopravvissuto e sente il peso di una colpa insopportabile, come quello provato dal protagonista de La diceria dell’untore di Bufalino. Cercano un linguaggio radicato nella propria esperienza esistenziale che non tradisca la storia e la depuri dall’ideologia. Anche se, come accadde a Fenoglio per lungo tempo, ciò significava schierarsi, e venire isolato, e vedere scrittori mediocri vincere premi letterari viziati da editori senza scrupoli.

–

Gli autori che si cimentavano nella narrazione di quel periodo, emergevano da una cultura che aveva costruito un linguaggio falso, vuoto e volgare, che corrodeva come un potente acido la visione del mondo e della realtà umana. Inoltre alla fine della guerra era difficile sfuggire alla sirena del comunismo dei Soviet che dava un’identità politica ma richiedeva l’assoluto annullamento delle proprie individuali identità umane.

–

Italo Calvino nel ‘56 scrive: «Noi comunisti italiani eravamo schizofrenici. Sì, credo proprio che questo sia il termine esatto (…) con una parte di noi giustificavamo i torti, le sopraffazioni, la tirannide del partito, Stalin (…) quando mi capitava di andare in viaggio in qualche paese del socialismo mi sentivo profondamente a disagio, estraneo, ostile. Ma quando il treno mi riportava in Italia, mi domandavo,: ma qui, in Italia cos’altro potrei essere se non comunista».

–

Scrivere della Resistenza senza fare la riverenza al comunismo e al socialismo era quasi impossibile. Gli “intellettuali engagé “ volevano con forza che la storia partigiana divenisse parte dell’epica comunista come la Grande marcia cinese, o la Rivoluzione di ottobre. Il Vittorini di Uomini e no, Bufalino, ma soprattutto Fenoglio scelsero altre strade perché non volevano che anche il racconto della Resistenza divenisse un vuoto involucro ideologico. Ma per far questo dovevano inventare un nuovo linguaggio, ed usare parole che avessero l’identico peso specifico in esse racchiuso. I numerosissimi inserti di lingua inglese innestati nei paragrafi de Il partigiano Johnny e i “barocchismi” di Bufalino hanno, secondo me, questa funzione.

–

Ciò che può apparire ridondante in Bufalino e Fenoglio è invece l’esasperato scavo alla ricerca di «una parola che non menta, che non tradisca la propria funzione comunicativa e resti in rapporto con la concreta esperienza esistenziale» come scrive Andrea Bianchi nella sua stupenda presentazione ai testi di Camus pubblicati nel numero di Micromega già citato.

–

Il linguaggio letterario di Fenoglio e di Bufalino possiede un densità “impossibile”. Lo scrittore siciliano, anche se pubblicherà Diceria dell’untore solo nel 1981, in realtà ne scrisse la prima stesura nel 1950, cioè negli stessi anni in cui Fenoglio elabora Il partigiano Johnny. Nel suo romanzo Bufalino elabora e da vita a personaggi estremi come quelli apparsi nelle pagine dei libri che narrano della Resistenza. Personaggi scrive Bufalino «finiti qui per caso o per occulti richiami (…) personaggi eccezionali, com’è eccezionale chiunque stia per morire» . Poi, accusato di eccessivo barocchismo, dichiara «… anche se nel mio caso – scrive nella prefazione del suo romanzo – io parlerei di “barocco borrominiano” nel quale l’ornato è una funzione, senza di esso l’architettura cadrebbe». Penso che anche gli stilemi “barocchi” fenogliani siano funzionali alla struttura dei suoi romanzi. Penso proprio di si. Certo non sono vuoti esercizi di stile. Senza quel linguaggio che infittisce le immagini di ogni più piccolo evento narrato in romanzi come Il partigiano Johnny, Fenoglio sarebbe uno storico e non un poeta. Alla fine della vita il linguaggio di Fenoglio, per entrare “nel fitto” della propria storia che deve raccontare, si assottiglia e diviene sempre più intenso:

–

«tu, tu tu, – fece lei – tu hai una maniera di metter fuori le parole … Ad esempio. È stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta».

–

«Non è strano. Non c’era splendore prima di te».

–

E poi ancora, fino ad arrivare al culmine del climax nella palpitante fuga alla morte del protagonista, nel finale di Una questione privata, pubblicato postumo.

–

Così Fenoglio racconta in una lettera a Livio Garzanti la nascita di questo suo romanzo: «Avevo già scritto 22 capitoli dei trenta previsti dall’impianto del romanzo /…) si trattava di una storia tipo Primavera di bellezza (…) D’improvviso ho mutato idea e linea. Mi saltò in mente una nuova storia individuale, un intreccio romantico, non già sullo sfondo della guerra civile in Italia, ma nel fitto di detta guerra».

–

Il linguaggio epico della Resistenza

–

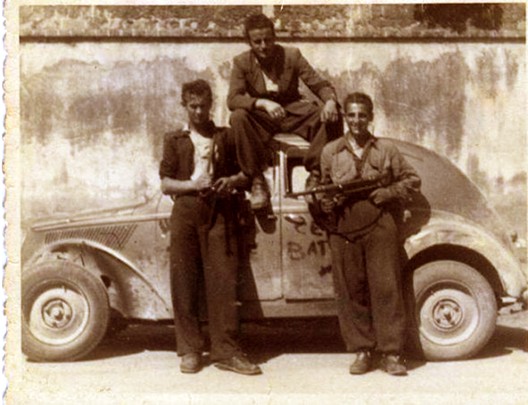

Vorrei finire questo articolo, già troppo lungo, con un aspetto di questa letteratura che mi affascina e mi sorprende: la vicinanza formale e soprattutto la somiglianza di suono tra l’epica omerica e la prosa di Bufalino e Fenoglio. Dell’epica c’è tutto: l’essere umano che lotta per sopravvivere uccidendo, l’arma, il nemico, la ferita mortale che tronca la vita.

–

Il sanatorio della Diceria viene rappresentato dall’autore come il campo di battaglia dell’Iliade dove Atropo, la terza Parca di cui il protagonista del romanzo finge di non ricordare il nome, recide le vite di giovani eroi:

–

« “Atropo, Lachesi … dimentico sempre la terza …” mi sforzai di sorridere, senza che Marta mostrasse di capire, intenta com’era a fissare la spiaggia come si fissa un nemico. (…) Ma feci in tempo a scorgere sul fazzoletto, che riponeva in fretta dentro la guaina del cuscino, il colore del portentoso sangue. (…) Ai funerali di Marta non volli assistere. Bensì al bruciamento delle cose di lei nel forno crematorio della Rocca. Il Magro era al mio fianco (…)»

–

Anche in Il partigiano Johnny di Fenoglio c’è l’episodio di un funerale: è per il partigiano Tito.

–

«(…) Tito: il piccolo dalla fisionomia lombrosiana(…) Aveva un naso esageratamente minuscolo, ma malignamente piantato nella esagerata infossatura delle occhiaie …»

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny

–

È l’autore stesso a sottolineare l’essenza epica presente nella lotta partigiana:

«Nella portata della chiesa il Biondo lo scapucciò, lo scoprì fino alla cintola (…) Johnny ci vide un sigillo di eternità, come fosse un greco ucciso dai persiani duemila anni avanti.(…) Ancora non lo deposero in chiesa, sui trespoli vili, ma sul primo gradino del sagrato, ed una donna urlò (…)»

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny

–

Se questo non è un il suono dell’epica. Ma ascoltate ancora…

–

«… poi Tito crollò la testa e diede via tutto il fiato rattenuto. (…) cadde fulminato, col fucile imbracciato, fu forse quel ferro ligneo supporto a farlo cadere così intenerito (…)»

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny

–

«Cadde dal cocchio, e sopra gli tuonarono l’armi/lucide scintillanti; fecero un salto di fianco i cavalli /piedi rapidi; e lì la sua vita e la foga si spense».

Iliade, libro V (v. 294-296)

–

«Ricadde sulle ginocchia, e stette per un attimo, tutto contratto, con la testa appiattita e il naso piccolo e marcato come conficcato nel cielo.(…) – No! – urlo Milton e gli risparò, mirando alla grande macchia rossa che gli stava divorando la schiena.».

B. Fenoglio, Una questione privata

–

Dunque Eurípilo, il figlio splendido di Evèmone,/ lo colse alla spalla, correndo che gli fuggiva davanti,/ lo ferì con la daga e il braccio pesante staccò/cadde nella pianura il braccio sanguinate; gli venne/rossa sugli occhi la morte e la Moira dura.»

Iliade, libro V (v. 79-83)

–

«Idomeneo trafisse Festo, figliolo del meonio/Boro, il quale era giunto da Tarne fertile zolla; ».

Iliade, libro V (v. 43-47)

–

«Il miglior uomo agli ordini di Pierre era Kyra. Piemontese di prima generazione, ma di sangui lontani. (…) Era basso, ma come sollevato dall’aurea proporzione delle sue membra, con una voce vellutata eppur virile. (…) uno sgarbo a Kyra era assolutamente inconcepibile. Kyra aveva un fratello maggiore, e ufficiale del presidio fascista di Asti.»

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny

–

12 febbraio 2013

–

–

XXX

30 Settembre 2013 @ 08:12

Giancarlo, ho appena finito di leggere con molto piacere i tuoi articoli. Grazie mi hanno fatto proprio bene. Tra le belle riflessioni mi ha colpito molto quella finale con cui concludi l’articolo 8 settembre 2013, mi ha dato la possibilità di spiegarmi il perché di un mio sentire. Mi spiego: di romanzi della resistenza ho letto un po’ e la riflessione che ho maturato è che Una questione privata sia il fiore più intimo della letteratura della resistenza e per questo il più vero. Rifiutare il nazifascismo è stata davvero una questione assai privata. Grazie

Barbara

XXX

30 Settembre 2013 @ 08:13

Grazie a te Barbara, sono due anni, dall’aprile del 2012, che sto girando attorno al tema della resistenza. Tutto è iniziato con una recensione di un documentario sulla resistenza “Ribelli ” in cui vi sono alcune interviste di partigiani. Allora, attraverso quelle testimonianze, così lancinanti capii ciò che, o non si vuole capire, o non si trovano le parole per dirlo. Il romanzo di Fenoglio che ho riletto questa estate mi ha folgorato perché mi ha dato le parole per dire ciò che ho poi scritto.

Penso che l’unico modo per chiudere definitivamente questa brutta storia del revisionismo storico, e della cosiddetta “storia condivisibile”, è tracciare un solco netto sulle ragioni, profonde e quindi soggettive, che hanno fatto da movente alla resistenza partigiana o al suo contraltare nazifascista. Chi salì quelle colline probabilmente non sapeva esattamente perché lo faceva ma sapeva cosa non voleva più: essere un carnefice nazifascista.

G.C.Z.