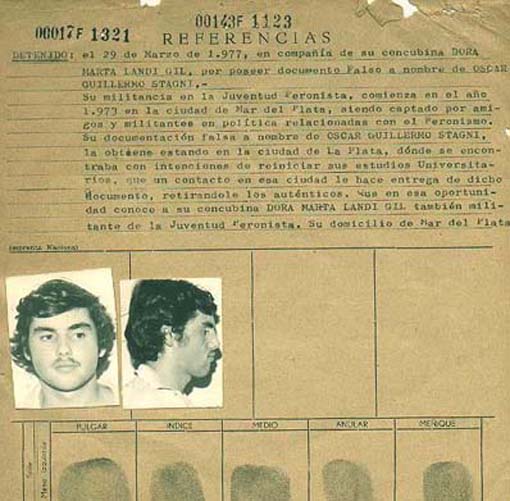

—

Roma 27 febbraio 2015 – Mettiamo di nuovo in primo piano la sentenza del 2000 contro alcuni militari argentini ritenuti responsabili dell’uccisione di alcuni connazionali scomparsi in Argentina negli anni ’70, perché il 12 febbraio scorso si è aperto a Roma il processo di primo grado per sparizione e la morte di venti italiani, negli anni che vanno dal 1970 al 1980, in America Latina, nell’ambito del Plan Condor. Plan Condor (operazione Condor) è il nome dato alla massiccia operazione attraverso la quale i governi di alcuni Paesi latinoamericani, aiutati e tutelati dagli Stati Uniti, eliminarono gli oppositori.

–

«Nel libro “Il volo” si legge che l’arcivescovo monsignor Adolfo Tortolo, quando nel 1975 vennero inflitte gravi perdite ai Montoneros in occasione del loro fallito attacco ad una guarnigione militare, annunciò ad un pubblico di imprenditori che si stava avvicinando un processo di purificazione; e nel 1976, dopo il colpo di stato, in una riunione dell’Episcopato, difese la tortura con argomenti teologici.»

–

a cura di Giulia De Baudi

–

Pubblichiamo alcuni stralci della Sentenza di condanna del generale Carlos Guillermo Suarez Mason, del generale Santiago Omar Riveros e altri per i crimini contro i Cittadini italiani nella Repubblica Argentina

(…)

Contro

1) Santiago Omar Riveros, nato l’8.4.1923 a Magigasta (Arg.) domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Marcello Melandri, con studio in Roma, Via della Conciliazione, 44; Libero contumace

2) Juan Carlos Gerardi, nato il 9.9.1931 a Corrientes (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Giovanni Aricò, con studio in Roma, Via Ugo De Carolis, 62; Libero contumace

3) Josè Luis Porchetto, nato l’11.5.1947 a S. Fernando (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Graziano Pulitini, con studio in Roma, Via Aubry, 3; Libero contumace

4) Alejandro Puertas, nato il 18.12.1954 a S. Fernando (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Giovanni Aricò, con studio in Roma, Via Ugo De Carolis, 62; Libero contumace

5) Hector Omar Maldonado, nato il 26.11.1950 a Tigre (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Graziano Pulitini, con studio in Roma, Via Aubry, 3; Libero contumace

6) Roberto Julio Rossin, nato il 26.8.1948 a S. Fernando (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Giovanni Aricò, con studio in Roma, Via Ugo De Carolis, 62; Libero contumace

7) Carlos Guillermo Suarez Mason, nato il 24.1.1924 a Buenos Aires (Arg.)domiciliato ai sensi dell’art. 169 c.p.p. presso Avv. Marcello Melandri, con studio in Roma, Via della Conciliazione, 44;

Stralciato all’udienza del 22.12.99 (assegnato il n. 3/2000 R.G.); riunito all’udienza del 7.6.2000

Detenuto agli arresti dom.ri per altra causa in Argentina – assente

(…)

–

–

Motivi della decisione

–

1) Il contesto storico nel quale si sviluppò la vicenda dei desaparecidos.

–

La lunga istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, negli anni tra il 1976 ed il 1983, ad opera di una dittatura militare, si consumò la piu brutale tragedia della storia argentina, concretatasi in un vero e proprio genocidio

Attraverso le deposizioni dei testi Magdalena Ruiz Guizanu (componente della Conadep, la Commissione Nazionale sulla Scomparsa di Persone, incaricata dal Governo argentino, dopo il ripristino della democrazia, di svolgere indagini per fare luce sulla vicenda dei desaparecidos), Enrico Calamai (prima vice console e poi console generale presso il Consolato italiano a Buenos Aires tra il 1972 e il 1977), Julio Cesar Strassera (sostituto procuratore della Camera Federale argentina, che svolse le funzioni di pubblico ministero nel processo al generale Jorge Videla ed agli altri componenti delle Giunte militari succedutesi in Argentina tra il 1976 ed il 1983), Italo Moretti (inviato speciale della RAI in Argentina negli anni dell’ultima dittatura militare) e Horacio Verbitsky (giornalista argentino, che raccolse, nel libro “Il volo”, acquisito agli atti, le rivelazioni dell’ufficiale “pentito” Adolfo Scilingo) nonché sulla base del rapporto sui lavori della Conadep, riportato nel libro “Nunca Mas” (acquisito agli atti nella versione italiana), è stato possibile ricostruire fedelmente il contesto storico nel quale si verificarono i fatti costituenti l’oggetto del presente giudlzio tra il 1930 ed il 1983, in Argentina, si avvicendarono governi militari in numero superiore a quelli scelti con il voto popolare e si ebbe in media un colpo di stato ogni dieci anni. Il primo avvenne nel 1930 allorché, ad opera di militari che professavano una ideologia assimilabile a quella imperante nello stesso periodo in Germania e in Italia, venne deposto il presidente Hipòlito Yrigoyen, appartenente al partito radicale e rappresentante dei ceti medi immigrati dall’Europa.

Nel 1943 prese il potere un gruppo di militari che erano sulle stesse posizioni dei precedenti, in quanto simpatizzanti con le potenze dell’Asse. Di questo gruppo faceva parte l’allora colonnello Juan Domingo Peròn, che assunse la carica di segretario al lavoro e alla previdenza sociale e successivamente di ministro della Difesa e di vicepresidente. Fin dal primo incarico Peròn avviò una politica che appariva rispettosa dei diritti dei lavoratori e ispirata alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Nel 1945 Peròn venne arrestato dai suoi stessi compagni e poi liberato a seguito di sollevazione popolare spontanea; I’anno successivo venne nominato presidente con libere elezioni.

Nel settembre del 1955 una Giunta militare rovesciò Peròn, chiudendo il Parlamento, sciogliendo la Corte suprema di giustizia ed imponendo lo stato d’assedio. Per ordine del presidente militare Pedro Aramburu, vennero fucilati diversi esponenti peronisti. Peròn andò in esilio all’estero, continuando però ad organizzare un movimento di opposizione e di resistenza.

Nel 1958 venne eletto presidente Arturó Frondizi, il quale ottenne i voti dei peronisti grazie alla promessa di ridare legalità al loro movimento, che era stato messo fuori legge. Il mantenimento di tale promessa scatenò però la reazione dei militari e fu causa di ripetuti scontri tra opposte fazioni.

Nel 1966 si ebbe un nuovo colpo di stato e una Giunta militare depose il radicale Arturo Illia (che era stato eletto nel giugno del 1963), insediando alla presidenza il capo dell’Esercito Juan Carlos Onganìa, sciogliendo il Parlamento e la Corte suprema di giustizia e proibendo ogni attività politica e sindacale.

Onganìa allacciò stretti rapporti con le alte autorità ecclesiastiche e all’organizzazione clericale Opus Dei venne riservato un importante ruolo governativo.

Nella Chiesa cattolica si ebbero però dissensi alla base, in quanto molti vescovi e sacerdoti si schierarono dalla parte dei ceti più poveri, avviando il dialogo con i marxisti.

L’oppressione della dittatura militare causò la nascita di organizzazioni di resistenza, come la Gioventù peronista e i Montoneros (provenienti dall’Azione cattolica), e di guerriglia, come l’Esercito rivoluzionario del popolo (Erp) e le Forze armate rivoluzionarie (Far).

Nel 1970 il posto di Onganìa venne preso dal generale Roberto Levingston, al quale l’anno successivo subentrò, dopo un ennesimo colpo di stato, il generale Alejandro Lanusse. Quest’ultimo, vista la difficoltà di sconfiggere la guerriglia con le armi, cercò di isolarla politicamente e indisse le elezioni, ammettendovi anche esponenti peronisti; per evitare una sicura vittoria di Peròn, stabilì però che potevano candidarsi solo coloro che già risiedevano nel Paese prima dell’agosto del 1972.

Dall’esilio di Madrid Peròn prometteva ai suoi sostenitori una patria socialista e la gran parte del popolo argentino, soprattutto quello giovanile ed operaio (che subiva l’influenza dei messaggi sessantotteschi provenienti dall’Europa), credette in questa promessa e gli diede il suo consenso, illudendosi di ottenere finalmente conquiste sociali.

Nel novembre del 1972 Peròn tornò in.Argentina, acclamato da migliaia di persone e, dopo un breve periodo, andò di nuovo a Madrid, per preparare da fuori la riconquista del potere; non potendo presentarsi alle elezioni, candidò al suo posto, come “testa di legno”, Hector J. Campora, il quale venne eletto presidente l’11 marzo 1973 e, come primo provvedimento, concesse la libertà a tutti i guerriglieri detenuti.

Il definitivo ritorno di Peròn fece risaltare in tutta la sua drammatica evidenza l’equivoco peronista. Il suo movimento era diviso in due schieramenti, che vedevano da una parte l’ala destra (conservatrice e contraria alle riforme sociali), composta anche da sindacalisti filogovernativi e corrotti, e dall’altra l’ala sinistra, comprendente tra gli altri i movimenti giovanili e studenteschi e i Montoneros. Il peronismo aveva quindi una doppia faccia ed era paragonabile ad una figura mitologica composta da due diversi animali, una testa fascista e un corpo operaio di sinistra.

(…)

–

Il 23 settembre 1973 Peròn venne eletto presidente e la sua nuova moglie Isabelita (una ex ballerina) prese la carica di vice-presidente. Durante il comizio dell’ 1 maggio 1974, Peròn criticò aspramente i Montoneros, definendoli ”imbecilli e imberbi” e inducendoli ad abbandonare in massa la Plaza de Mayo. Questo episodio segnò una definitiva frattura all’interno del movimento peronista e determinò la radicalizzazione dello scontro e l’intensificarsi delle azioni di guerriglia e di terrorismo.

Peròn morì l’1 luglio 1974 e al suo posto venne formalmente insediata Isabelita Peròn; in realtà le redini del Governo vennero prese da Lòpez Rega, il quale accentuò il carattere autoritario del regime.

Da una parte entrò in azione la Triplice A (Alleanza Anticomunista Argentina, creata da Lòpez Rega sul modello degli squadroni della morte) che sequestrava e uccideva intellettuali e politici sospettati di essere legati alla opposizione armata; dall’altra vi erano i Montoneros, che tornarono alla clandestinità, perdendo il consenso popolare, e l’Erp, che aprì un fronte di guerriglia rurale nella provincia di Tucumàn.

Isabelita Peròn firmò un decreto ordinando ai militari l’annientamento dei Montoneros e dei partigiani dell’Erp. Da parte dell’Esercito vi fu una violenta repressione, in conseguenza della quale i Montoneros subirono gravi perdite e organizzazione dell’Erp venne decimata all’esito di un disperato e fallito attacco ad una caserma di Buenos Aires.

Il Paese a questo punto entrò nel caos, in quanto il Governo di Isabelita Peròn si dimostrò fragile ed incapace di controllare l’economia e l’ordine pubblico.

Fu così che il 24 marzo 1976 i militari, con il consenso o quanto meno con l’indifferenza della popolazione argentina, promossero l’ennesimo colpo di stato e presero il potere. Isabelita venne imprigionata e ancora una volta vennero sciolti il Parlamento e la Corte suprema di giustizia. Della Giunta militare facevano parte i comandanti delle tre Forze Armate; quello dell’Esercito, Jorge Videla, venne nominato presidente.

Videla era fautore della linea ”moderata”, che voleva salvare la patria dal pericolo marxista e ristabilire l’ordine, senza usare i metodi cileni ostentatamente e pubblicamente violenti, ma agendo segretamente e cercando di guadagnare un certo consenso popolare. La Triplice A fu attiva fino al giorno del colpo di stato, dopodiché non apparve più pubblicamente e i suoi membri entrarono a far parte dei gruppi clandestini della dittatura.

All’interno delle singole unità delle Forze Armate e della sicurezza vennero organizzati campi di concentramento, dove venivano portate le persone sequestrate, sottoposte a torture e nella maggior parte dei casi eliminate. La conduzione delle operazioni, nell’ambito della cosiddetta “guerra sporca” (guerra sucia), venne affidata all’Esercito e venne anche stabilita la ripartizione delle giurisdizioni tra le diverse Forze; le vecchie gelosie esistenti tra di esse causarono però vari sconfinamenti, soprattutto da parte della Marina, al cui comando vi era l’ammiraglio Emilio Massera, che aveva ambizioni politiche e aspirava ad ereditare la “leadership” del peronismo.

Nel 1981 vi fu un rapido avvicendamento di presidenti militari: a marzo il generale Roberto Viola subentrò a Videla e a dicembre il generale Leopoldo Galtieri prese il posto di Viola.

Nel 1982 la Giunta militare occupò le isole Malvine (Falkland), Georgia e Sandwich del Sud, che erano possedimenti inglesi sin dai primi decenni del secolo precedente. Per rientrarne in possesso, il Governo inglese di Margaret Thatcher inviò una poderosa flotta, dotata anche di sommergibili atomici; non potendo reggere il confronto, la flotta argentina venne subito ritirata e le truppe si arresero dopo pochi giorni di battaglia. Questo insuccesso causò la fine della dittatura militare; Galtieri venne deposto e si decise di indire le elezioni. Nel settembre del 1983, peraltro, la Giunta proclamò un’auto-amnistia per tutti i militari accusati di aver violato i diritti umani. Nell’ottobre dello stesso anno Raul Alfonsìn, il capo del partito radicale, vinse le elezioni con il 52% dei voti. Il nuovo Parlamento, come primo provvedimento, dichiarò nullo il decreto di amnistia.

Con decreto del 15 dicembre 1983 Alfonsìn nominò la Commissione Nazionale sulla Scomparsa di Persone (Conadep), allo scopo di far luce sulla violazione dei diritti umani e sulle scomparse di persone avvenute nel Paese, chiamandovi a far parte personaggi illustri, scelti per il loro fermo atteggiamento nella difesa dei diritti umani e per la loro rappresentatività dei vari settori delle attività sociali (personalità del mondo della cultura, giornalisti, religiosi); presidente di tale Commissione venne eletto lo scrittore Ernesto Sàbato.

Nel settembre del 1984 Sàbato consegnò al capo dello Stato la relazione finale, dando la prova che i diritti umani erano stati calpestati in modo organico ad opera delle istituzioni, certificando circa novemila casi di desaparecidos e ipotizzandone una cifra reale molto più elevata.

Il Governo ordinò al Consiglio superiore delle Forze Armate di disporre il rinvio a giudizio dei membri delle Giunte militari, stabilendo che la Corte federale avrebbe potuto avocare il processo, qualora il rinvio a giudizio non fosse stato disposto entro sei mesi; l’ordine non venne però eseguito, in quanto l’organo di giustizia militare non si mostrò disponibile a processare i propri pari.

Il processo venne allora svolto davanti alla magistratura ordinaria e il 9 dicembre 1985 la Corte federale condannò Videla e Massera alla pena dell’ergastolo e applicò la pena della reclusione per 17 anni a Viola, per 8 anni all’ammiraglio Armando Lambruschini e per 4 anni e 8 mesi al brigadiere Ramòn Agosti.

L’anno successivo la Corte federale confermò queste condanne, riducendo la pena di Viola a 16 anni e quella di Agosti a 3 anni e 9 mesi. La stessa Corte condannò poi rispettivamente a 25 e 14 anni di reclusione gli ex capi della polizia di Buenos Aires, il colonnello Ramòn Camps e il generale Pablo Ovidio Riccheri, a 23 anni l’ex vicecapo, il commissario Miguel Osvaldo Etchecolatz, a ó anni il medico Jorge Borgès e a 4 anni il caporale Norberto Cozzani.

Nel dicembre del 1986 Alfonsìn, temendo ripercussioni negative negli ambienti militari, ottenne dal Parlamento l’approvazione della legge del “Punto finale”, con la quale venne concesso alla magistratura ordinaria il ristretto termine di 60 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della legge) per decidere l’apertura di processi contro coloro che erano stati implicati nella violazione di diritti umani; dopo tale termine vi sarebbe stata l’estinzione dell’azione penale. Alla scadenza dei 60 giorni i magistrati riuscirono a rinviare a giudizio un numero di persone (quasi 400) nettamente superiore a quello che si poteva immaginarsi.

Ciò provocò la reazione dei militari e nell’aprile del 1987 vi fu una sommossa, con occupazione della Scuola di fanteria, la più importante guarnigione militare dell’Argentina.

Il presidente Alfonsìn riuscì a risolvere la situazione, scegliendo la strada del compromesso e ottenendo dal Parlamento, nel luglio del 1987, l’approvazione della legge della “Obbedienza dovuta”, con la quale vennero esentati da colpevolezza coloro che avevano agito eseguendo l’ordine superiore. Vennero così lasciati impuniti i quadri intermedi e cioè quei capi o quegli ufficiali che non erano stati comandanti delle Forze Armate o di zone o di sottozone né capi della polizia, in quanto si presumeva che non avessero avuto potere decisionale.

A maggio del 1989 venne eletto presidente Carlos Menem, il quale completò l’opera di “pacificazione”, sancendo l’indulto per 216 militari, oltre che per 64 presunti sovversivi. Il 28 dicembre 1990 l’indulto venne concesso anche a Videla e Massera, che poterono così tornare in libertà, dopo aver scontato cinque anni di detenzione in una villa di proprietà dell’Esercito, dove potevano ricevere amici, praticare sport e usufruire della libera uscita durante i fine settimana.

Dell’indulto beneficiarono non soltanto coloro che erano già stati condannati (il che sarebbe stato normale, poiché in Argentina, come in Italia, ad un provvedimento del genere consegue l’estinzione della pena e non del reato), ma anche coloro che erano stati posti sotto processo ma non ancora giudicati; e tra questi i generali Carlos Guillermo Suarez Mason e Santiago Omar Riveros, comandanti di zone militari.

–

–

2. L’azione repressiva della dittatura militare

–

A) Metodi.

–

Dalle deposizioni di numerosi testimoni, esaminati nel corso dell’istruttoria dibattimentale, è emerso che il colpo di stato del 24 marzo 1976 venne programmato con largo anticipo e venne preceduto da una accuratissima operazione di disinformazione, intesa a diffondere nell’opinione pubblica (sia argentina che internazionale) la convinzione dell’assoluta necessità di ristabilire l’ordine e di sconfiggere il terrorismo.

Come ha riferito il teste Enrico Calamai, si volle soprattutto evitare di ripetere gli errori commessi da Pinochet in Cile, dove i militari “nella loro arroganza fecero spettacolo della violenza e della ferocia con cui si reprimeva il popolo. Non ci furono a Buenos Aires gli stadi pieni di detenuti, non ci fu il bombardamento del palazzo residenziale, così tragicamente evidenziato dalla morte del presidente eletto dal popolo, come a Santiago; non ci furono carri armati per le strade; la città sembrava normale, le operazioni si facevano con camion e macchine senza targa, di notte, con uomini in borghese. Nacque così l’idea strategicamente brillante dei desaparecidos, cioè quella di far scomparire nel nulla le persone prelevate; il che da una parte paralizzava la famiglia, che continuava a sperare che la persona ritornasse e non voleva renderne più difficile la situazione, ma dall’altra toglieva ogni evidenza iconografica all’informazione, ai “media”; la mancanza di immagini metteva in dubbio l’esistenza stessa della repressione”.

Gli argentini, come ha sottolineato il teste Italo Moretti, vollero tener conto della lezione cilena. Quello cileno “fu un golpe trasmesso praticamente in diretta, nel senso che le cose avvenivano alla luce del sole, … si vedevano sequestrare le persone, … si poteva visitare uno stadio, che poi è diventato un po’ il simbolo della dittatura cilena, dove settemila persone erano recluse sugli spalti, altrettante ve ne erano negli spogliatoi e venivano torturate, e tutto ciò veniva offerto alla vista della stampa internazionale”.

Gli argentini, invece, “fin dal primo momento operano nella clandestinità, nel buio e nel silenzio. E quindi vivere a Buenos Aires nei giorni del golpe è vivere in una città normale, dove la sera si va a sentire il tango, dove si mangia nei ristoranti. La notte i ritrovi sono aperti fino all’alba, ma la notte Polizia, Marina, Esercito e Aviazione sequestrano, trasferiscono le loro vittime nei luoghi clandestini di tortura … e cominciano a massacrare. Quindi ecco la grande differenza, gli argentini capiscono che debbono nascondere le atrocità che stanno commettendo e, perché queste atrocità siano maggiormente nascoste, essi nell’atto del sequestro la prima cosa che fanno, dopo aver praticato le prime violenze sul sequestrato, trascinando via anche il cosiddetto bottino di guerra, cioè rubando tutto quello che si poteva rubare alla vittima, lanciano un monito ai familiari e dicono: “se lo vuoi rivedere vivo stai zitto”. Quindi si fa conto anche sul terrore che viene preso dai familiari delle vittime, sicché la gente non ne parla, non ne parlano gli interessati; solo dopo un po’ di tempo avranno il coraggio di recarsi presso gli organismi dei diritti umani”.

Nella prefazione di Claudio Tognonato al libro “Il volo” di Horacio Verbitsky la situazione viene lucidamente descritta e appare utile riportarne testualmente alcuni passi.

“Il 24 marzo 1976 il potere passò ai militari senza nessun incidente. Vennero sospese le attività dei partiti politici e dei sindacati, ma si fece sapere che queste erano misure transitorie e che la Giunta militare aveva come obiettivo il rafforzamento della struttura democratica del Paese. Gli argentini avrebbero dovuto abituarsi a questo paradosso. Debole, quasi formale, comunque attendista, fu la reazione internazionale. Sembrava evidente che Videla 11011 era Pinochet così come Isabel Peròn non era Salvador Allende. Il paragone con il caso cileno non è di grande aiuto. Purtroppo la condanna internazionale sarebbe arrivata troppo tardi. La Giunta militare volle eliminare tutti i suoi nemici senza che si diffondesse la coscienza di tale annientamento.

Fu inventata una strategia rivoluzionaria: niente arresti di massa niente carceri, niente fucilazioni né assassini clamorosi come quelli della Triplice A.

Gli oppositori sarebbero stati sequestrati da gruppi non identificati, caricati su vetture senza targa e fatti scomparire. Ebbe così inizio, lentamente, il più grande genocidio della storia argentina. I sequestri furono sempre più frequenti e si ripetevano sempre secondo le stesse modalità. Non erano gruppi incontrollati dell’estrema destra, come voleva far credere la Giunta, ma vi era una struttura centrale che li coordinava. Le operazioni venivano compiute nei posti di lavoro delle persone segnalate o per strada in pieno giorno, mediante un piano che richiedeva la “zona franca” da parte delle forze di Polizia. Le loro volanti che, specialmente dopo il colpo di stato erano presenti un po’ dappertutto, stranamente non videro mai niente, anche se i sequestri si consumavano a poca distanza dal commissariato.

Ma la stragrande maggioranza dei sequestri avveniva di notte in casa delle vittime. Il commando occupava la zona circostante ed entrava nelle case facendo uso della forza. Terrorizzava e imbavagliava perfino i bambini obbligandoli a essere presenti. La vittima veniva catturata, brutalmente colpita e incappucciata, poi trascinata fino alle macchine che aspettavano mentre il resto del gruppo rubava tutto quello che poteva (in alcuni casi arrivavano perfino dei camion) o distruggeva quello che non poteva portarsi via, picchiando e minacciando il resto della famiglia. Anche nei casi in cui i vicini o i parenti riuscivano a dare l’allarme, la Polizia non arrivava mai. Si incominciò così a capire l’inutilità di sporgere denuncia.

La maggioranza della popolazione era terrorizzata e non era nemmeno facile trovare testimoni. Nessuno aveva visto nulla. In questo modo migliaia e migliaia di persone diedero forma a una fantasmatica categoria, quella dei desaparecidos. Nessun interrogativo trovò una risposta: la Polizia non aveva visto nulla, il Governo faceva finta di non capire di che cosa si stesse parlando, la Chiesa non si pronunciava, gli elenchi delle carceri non registravano le loro detenzioni, i magistrati non intervenivano. Intorno ai desaparecidos si era alzato un muro di silenzio. Con i diritti avevano perso anche l’esistenza civile. Dal momento in cui avveniva il sequestro la persona restava totalmente isolata dal mondo esterno. Depositata in uno dei numerosi campi di concentramento o in luoghi intermedi di detenzione dove veniva sottoposta a torture infernali, e lasciata all’oscuro della propria sorte.

–

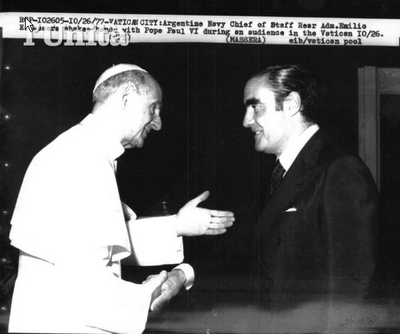

L’amico di Licio Gelli Massera, il criminale argentino

L’amico di Licio Gelli Massera, il criminale argentino

condannato in vari processi per delitti contro l’umanità ,

si intrattiene cordialmente con papa Paolo VI

(foto archivio L’Unità)

–

Alcuni venivano perfino abbandonati dalla famiglia, che sotto la pressione di continue minacce, ricatti e richieste di denaro, viveva nel terrore di rappresaglie e qualche volta fiduciosa che il silenzio, richiesto dai militari, fosse il miglior modo per ottenere qualche informazione. Nei centri clandestini di detenzione veniva sistematicamente applicata la tortura. Le “sessioni” erano sorvegliate da un medico che controllava i limiti di tolleranza della vittima e determinava il proseguimento o la momentanea sospensione della tortura se la vittima non era in grado di reggerla. La valutazione preventiva per capire se la persona da sequestrare o sequestrata avesse qualcosa da dire d’interessante per i sequestratori era pressoché inesistente.

Questo metodo indiscriminato portò al sequestro e alla tortura degli oppositori ma anche dei loro familiari, amici, colleghi di lavoro e di un numero rilevante di persone senza alcun tipo di pratica politica o sindacale. Bastava molto poco per essere considerato sospetto. Il prigioniero poteva morire sotto tortura, essere fucilato o gettato in mezzo all’oceano.

Il suo cadavere sarebbe stato forse sepolto nelle tombe comuni di cimiteri clandestini, cremato o buttato in fondo al mare con un blocco di cemento ai piedi. Anche se la dittatura militare aveva modificato il codice penale introducendo la pena capitale, ufficialmente non ci fu nessuna condanna a morte.

Nonostante le migliaia di vittime, non fu eseguita in nessun caso una sentenza giudiziaria né civile né militare.

Non fu quindi rispettata nemmeno questa precaria legalità che lo stesso regime aveva stabilito. Passavano così i giorni, i mesi gli anni, senza avere mai nessuna notizia, trovando sempre risposte negative. Nessuno pareva sapere niente di loro. Erano scomparsi”

Nella relazione finale della Conadep, pubblicata con il titolo Nunca mas (in italiano “mai più”, parole conclusive della requisitoria del pubblico ministero Julio Cesar Strassera nel processo ai vertici militari), si legge che dalle migliaia di testimonianze raccolte dalla Commissione poté individuarsi con certezza la metodologia sistematicamente usata nell’attività di repressione.

Di tale relazione, al cui contenuto si è riportata la teste Magdalena Ruiz Guizanu (che della stessa Conadep fu autorevole componente), appare opportuno riportare testualmente alcuni dei passi più significativi, considerando che dagli stessi emergono fatti che, in massima parte, hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei numerosi testimoni esaminati nel corso del dibattimento.

“Le operazioni di sequestro avevano luogo di notte inoltrata o all’alba, generalmente negli ultimi giorni della settimana, per disporre così di un certo tempo prima che i familiari potessero prendere qualche iniziativa.

Normalmente una patota, gruppo formato da cinque o sei persone, irrompeva nella casa. I membri della patota erano sempre provvisti di un voluminoso arsenale, sproporzionato rispetto alla supposta pericolosità delle vittime. Con armi corte e lunghe minacciavano le vittime, i loro familiari e i vicini di casa. L’intimidazione ed il terrore avevano come scopo non solo di bloccare le vittime dell’aggressione, ma miravano anche ad ottenere un atteggiamento passivo da parte dei vicini. In molti casi fu bloccato il traffico, venne tolta la luce elettrica, si utilizzarono megafoni, riflettori, bombe, granate, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alle necessità dell’intervento.

Le patota trasportavano a termine le operazioni a faccia scoperta, sia nella capitale federale, che nei grandi centri urbani, poiché il loro anonimato era garantito da milioni di facce della città.

Nelle province, dove sarebbe stato più facile identificarli, dato che qualche sequestratore avrebbe potuto essere un vicino di casa della vittima, dovevano nascondersi i volti. Si presentavano, quindi, indossando passamontagna, cappucci, parrucche, baffi finti, occhiali, ecc.”.

“Quando la patota doveva effettuare un’operazione, portava con sé il permesso di “luce verde” (o “zona libera”). Così se qualche persona si fosse posta in contatto con l’ufficio di polizia più vicino o con la centrale operativa per chiedere il loro intervento, gli sarebbe stato risposto che erano al corrente del fatto, ma che erano impossibilitati ad agire”.

“Quando c’erano dei bambini nella famiglia che era “succhiata” (chupada) la repressione poteva procedere in vari modi: i bambini venivano affidati a qualche vicino di casa o consegnati a qualche istituto infantile o sequestrati e poi adottati da qualche aguzzino o consegnati direttamente ai familiari della vittima o abbandonati alla loro sorte oppure, infine, trasportati allo stesso Centro Clandestino di Prigionia (CCD), dove dovevano assistere alle torture a cui erano sottoposti i loro genitori o dove erano sottoposti loro stessi a torture in presenza dei genitori”.

“Nei casi in cui il gruppo di sequestratori non rintracciava le vittime nel loro domicilio, metteva in atto la tecnica chiamata “trappola per topi”; rimanevano cioè nella casa fino a quando il ricercato non cadeva nella trappola. In tali situazioni l’operazione di sequestro si prolungava per ore o per giorni, con il cambio della guardia. In questi casi i parenti erano presi come ostaggi e sottoposti a brutali pressioni ed angherie. Se per caso qualcuno si presentava alla porta di casa, anche questi era trattenuto come ostaggio. Nel caso in cui la vittima designata non fosse comparsa, i sequestratori potevano portarsi via le vittime secondarie (parenti ed abitanti della casa)”.

“I furti commessi nel domicilio dei sequestratori erano considerati dalle forze che intervenivano come “bottino di guerra”. Questi saccheggi erano compiuti, di solito, durante l’operazione di sequestro, però, frequentemente, avvenivano durante un’incursione successiva, nella quale un altro gruppo si occupava dei beni delle vittime. Anche in questi casi la polizia della zona corrispondente era stata avvisata affinché non intervenisse e non accogliesse le denunce relative di sequestro e furto”.

“Con il trasferimento del sequestrato al CCD finisce il primo anello di una tenebrosa catena. Minacciati ed ammanettati, i prigionieri vengono sistemati sul fondo della parte posteriore della macchina o nel bagagliaio, aggiungendo allo spavento la sensazione d’isolamento e di morte. Lo scopo era di far sì che il terrore non si stendesse oltre la zona nella quale si realizzava l’operazione”.

–

“In tutti i sequestri le vittime erano private della possibilità di vedere. Nel linguaggio degli aguzzini, si chiamava tabicamiento l’azione di mettere alla vittima il tabique o elemento che toglie la possibilità di vedere.

Tale azione era compiuta nel posto stesso in cui avveniva il sequestro. A tale scopo si potevano usare bende o pezzi di stoffa che gli stessi sbirri portavano con sé o indumenti delle vittime”.

“In quasi tutte le denunce ricevute dalla Commissione risultano atti di tortura. La tortura fu un elemento importante della metodologia impiegata. I CCD furono pensati, tra l’altro, per potere praticare impunemente la tortura. L’esistenza e l’estensione delle pratiche di tortura impressionano per l’immaginazione usata, per la personalità degli esecutori e di coloro che l’hanno approvata, usandola come metodo. Alla tortura fisica che veniva praticata fin dal primo momento, si aggiungeva la tortura psicologica che continuava durante tutta la prigionia, anche dopo la sospensione degli interrogatori e dei tormenti corporei. A tutto questo si aggiungevano vessazioni e bassezze illimitate”.

I centri di detenzione, che furono circa 340 in tutto il Paese, costituirono la base materiale indispensabile per la politica di scomparsa delle persone. Di lì passarono migliaia di uomini e donne, privati illegalmente della libertà, per periodi che durarono anni o dai quali non sono più tornati. Lì vissero la loro desapariciòn; lì si trovarono quando le autorità rispondevano negativamente alle richieste d’informazione nei ricorsi di habeas corpus; lì trascorsero i loro giorni alla mercé di uomini dalla mente sconvolta dalla pratica della tortura e dello sterminio; nel frattempo le autorità nazionali che frequentavano tali centri rispondevano all’opinione pubblica nazionale ed internazionale affermando che gli scomparsi si trovavano all’estero o che erano rimasti uccisi durante rese di conti tra di loro. Le caratteristiche fisiche di questi centri, la vita quotidiana al loro interno, rivelano che furono pensati, prima ancora che per dar morte alle vittime, per sottoporle a un minuzioso e programmato annientamento degli attributi propri di ogni essere umano.

Entrare in quei centri significò sempre smettere di essere: a tal fine si cercò di distruggere l’identità dei prigionieri, si modificarono i loro punti di riferimento spazio-temporali, furono maltrattati i loro corpi e le loro menti oltre ogni limite immaginabile. Tali centri furono clandestini per l’opinione pubblica, i familiari e gli amici delle vittime, in quanto le autorità negarono sempre, in forma sistematica, ogni informazione sulla sorte dei sequestrati di fronte alle richieste giudiziarie e degli organismi nazionali ed internazionali dei diritti umani. Però è evidente che la loro esistenza e il loro funzionamento furono possibili solo grazie ai mezzi economici ed umani forniti dallo Stato, e che tutti, dalle più alte autorità militari all’ultimo membro dei Servizi di Sicurezza che fu parte di questo sistema repressivo, fecero di questi centri la loro base operativa. Tutto ciò fu permanentemente negato, poiché il Governo militare si servì, anche per questo, del controllo abusivo che esercitava sui mezzi di comunicazione di massa, trasformati in organismi di confusione e di disinformazione dell’opinione pubblica”. “Quanto alla loro origine, in alcuni casi si trattava di centri che già prima funzionavano come centri di detenzione. In altri casi si trattava di locali civili, edifici della polizia e, anche, centri delle stesso Forze Armate adattati appositamente perché funzionassero come CCD. Tutti dipendevano dall’autorità militare che aveva la giurisdizione della zona”.

“La Desapariciòn aveva inizio con l’entrata in questi centri, perché veniva soppresso ogni contatto con l’esterno. Da qui deriva la denominazione di “pozzi” che veniva data a questi antri nel gergo repressivo. Non si trattava solo della privazione della libertà, senza nessuna comunicazione ufficiale, ma di una sinistra forma di prigionia, che portava la vita quotidiana alle forme più basse di crudeltà e pazzia”. “Il sequestrato arrivava incappucciato, tapicado, e così restava durante tutto il periodo di permanenza nel luogo; ciò gli faceva perdere la nozione dello spazio, privandolo così non solo di ogni contatto con il mondo esterno al “pozzo”, ma anche con ogni oggetto immediato, oltre il corpo. La vittima poteva essere aggredita in qualsiasi momento, senza nessuna possibilità di difesa. Doveva imparare un nuovo codice di segni, rumori e odori per poter indovinare se si trovava in pericolo o se la situazione era tranquilla. Questa fu una delle torture inflitte, secondo le coincidenti testimonianze ricevute dalla Commissione”.

“Nei CCD si usavano numeri per identificare i prigionieri. A volte erano preceduti da lettere, come forme per sopprimere l’identità dei sequestrati. Si ordinava loro che ricordassero i numeri, appena entravano nel CCD, perché con quelli sarebbero stati chiamati per andare al gabinetto, alle sessioni di tortura e per essere trasferiti. Questo sistema non solo serviva per far perdere la propria identità al prigioniero, ma aveva anche lo scopo che nessuno, né guardie, né carcerieri, lo conoscesse, in modo da impedire che trapelassero all’esterno i nomi dei detenuti”.

“I CCD furono innanzitutto dei centri di tortura, disponendo di personale “specializzato” ed ambienti adatti a tale scopo, chiamati eufemisticamente “chirofani“, oltre a una serie di strumenti utilizzati nelle diverse tecniche di tormento. Le prime sessioni di tortura volevano ottenere un ammansimento del nuovo arrivato ed erano affidate a personale generico. Appena si era stabilito che il detenuto poteva offrire qualche informazione interessante, iniziavano le sessioni dirette da aguzzini specializzati. Ciò significa che non si arrivava a una previa valutazione per stabilire se il sequestrato avrebbe potuto fornire elementi interessanti. A causa di questa metodologia indiscriminata, furono sequestrati e torturati membri dei gruppi armati, i loro familiari, amici o compagni di studio o lavoro, militanti di partiti politici, sacerdoti o laici impegnati nella problematica dei poveri, attivisti studenteschi, sindacalisti, dirigenti di quartiere e, in un elevato numero di casi, persone senza nessun tipo d’impegno sindacale o politico. Era sufficiente apparire in una rubrica telefonica per diventare immediatamente il bersaglio dei tristemente celebri “gruppi di lavoro”. Si spiega così come molti torturati accusassero a caso altre persone, pur di far sospendere la tortura”.

“Nella maggior parte dei casi, le reclute non prendevano parte alle attività dei CCD. Neppure partecipava la totalità del personale militare o di sicurezza. La consegna fu di mantenere i CCD come una struttura segreta.

Il personale scelto per effettuare la guardia in tali centri era composto da effettivi della Gendarmeria Nazionale, del Sistema Penitenziario Federale o della Polizia, sempre sotto il comando di ufficiali delle Forze Armate”.

“Le condizioni durante il tempo di prigionia erano penose. I sequestrati rimanevano stretti su materassini sudici di sangue, orina, vomiti e sudorazioni. In qualche caso, dovevano fare le loro necessità fisiologiche in secchi, che poi venivano vuotati; altre volte non si dava loro neppure dei recipienti e quindi eran costretti a farle per terra. I detenuti dovevano chiedere il permesso alle guardie, le quali aspettavano che fossero molti ad alzare la mano, perché li portavano al gabinetto solo due volte al giorno. Erano portati in “trenino”, stretti alla cintura o alle spalle di chi li precedeva, visto che non veniva loro tolto il cappuccio. Ciò si ripeté in quasi tutti i campi, con molte somiglianze, e costituiva uno dei momenti in cui le guardie approfittavano per soddisfare i propri impulsi sadici, colpendo indiscriminatamente i detenuti. Questi, fossero uomini o donne, dovevano fare la doccia o compiere le proprie necessità fisiologiche alla presenza dei carcerieri. In alcuni campi i prigionieri facevano la doccia in gruppo, rimanendo incappucciati. L’igiene nei gabinetti e nelle celle dipendeva dal buono o cattivo umore dei carcerieri. Ci furono casi in cui le donne furono obbligate a pulire gli orinatori degli uomini con le mani. Questa mancanza estrema di igiene portava con sé la conseguenza che i detenuti si riempivano di pidocchi, e qualche volta venivano aspersi con insetticidi, come fossero bestie”.

–

“In questi centri di prigionia la parola “trasferimento” era associata all’idea di morte. I “trasferimenti” erano vissuti dai detenuti con orrore e con speranza, allo stesso tempo. Si diceva loro che sarebbero stati portati ad altri centri o fattorie in cui avrebbero ripreso le loro condizioni fisiche, allo scopo d’evitare resistenze.

Ignoravano dove darebbero stati condotti, se ad un altro centro o alla morte, ciò che generava una paura continua e profonda. Per i “trasferimenti” i detenuti erano generalmente spogliati dei loro vestiti e scarsi oggetti, che poi venivano bruciati. A volte venivano fatte loro delle iniezioni per intontirli. Si cercava di calmarli dando loro speranze di una remota possibilità di vita, sentimento che diventava assai forte per il solo fatto d’essere circondati di morte ed orrore. Si sono raccolte numerose testimonianze circa il trattamento che veniva riservato a coloro che sarebbero poi apparsi come “morti in scontri”. Tali prigionieri, alcuni giorni prima di essere fucilati, ricevevano una migliore alimentazione, con migliore trattamento igienico, erano invitati a farsi una doccia, perché sarebbe stato difficile spiegare all’opinione pubblica l’apparizione di “estremisti abbattuti in scontri” presentando cadaveri magri, torturati, barbuti e pezzenti. Ciò costituiva una crudeltà inimmaginabile, visto che creava speranze di vita nell’individuo, proprio quando il suo destino era la morte”.

–

“Nella maggioranza dei grandi centri di prigionia le autorità ottennero, mediante tortura, diverse forme di collaborazione da alcuni detenuti. Crearono con loro dei gruppi che, spesso, come corpi ausiliari, compivano attività di manutenzione e amministrazione dei CCD o, in minor grado, funzioni direttamente collegate alla repressione. Così molti uscivano a lanchear, che nel gergo della repressione significa percorrere la città catturatori per identificare lungo la strada altri membri del proprio gruppo politico; furono denunciati casi in cui membri di tali gruppi politici intervennero direttamente nell’applicazione di torture ad altri detenuti”.

“Nel corso dell’attività della Commissione è stato affrontato il tema della morte. La morte come conseguenza della tortura, delle scariche elettriche, dell’immersione, del soffocamento; la morte di massa, collettiva o individuale; la morte premeditata; la morte come conseguenza di lancio in mare, di fucilazione.

In Argentina, per tradizione, il diritto positivo ha sempre escluso la pena di morte. Durante il governo militare, tale diritto fu ignorato e la pena di morte fu inclusa nella legislazione penale. Il provvedimento fu giustificato con l’argomento che era necessario prevenire i più gravi delitti della sovversione. Anche così, ci fu un rifiuto istintivo alla sua applicazione. Si pensò che con la sua introduzione si potesse dissuadere gli antisociali dal consumare i peggiori delitti, o che il giudizio previo dei tribunali militari avrebbe limitato la sua applicazione, infliggendola solo in casi eccezionali. Nessun Consiglio di guerra, infatti, inflisse tale terribile condanna. Ma la realtà fu ben altra. Ci furono migliaia di morti. Nessun caso fu deciso dai tribunali civili o militari; nessuno fu conseguenza di una sentenza. Detto in termini tecnici, si trattò sempre di omicidi “qualificati”. omicidi mai indagati in forma approfondita e dei quali non furono mai puniti in alcun modo i responsabili. In conclusione, il regime che considerò indispensabile modificare la tradizione giuridica, introducendo nella legislazione la pena capitale, mai ne fece uso”.

B) Obiettivi

–

Il teste Enrico Calamai ha evidenziato che il “golpe” aveva come obiettivo il raggiungimento della pace sociale, dell’ordine e della stabilità, attraverso l’eliminazione di qualunque possibile oppositore: sindacalisti, intellettuali, studenti, soprattutto i giovani, i quali, “per il fatto di essere giovani già erano sospettati di collusione con la lotta armata, al di là di qualunque credibilità”.

Il teste Italo Moretti ha poi precisato che le Forze Armate studiarono bene “un piano per sterminare tutti gli oppositori, oppositori anche ideologici; questa è l’anomalia della tragedia argentina, non gli oppositori in armi, ma chi dissentiva sul piano economico, sul piano sociale; chi faceva il catechismo nelle borgate era considerato un sovversivo; in quanto tale veniva sequestrato e ucciso, perché frequentare i poveri era sovversione”.

Il teste Horacio Verbitsky ha poi detto, in chiave di paradosso, cosa si intendeva per sovversivi e chi bisognava perseguire: “primo, i sovversivi; secondo, quelli che simpatizzavano con i sovversivi, terzo, gli amici di quelli che simpatizzavano con i sovversivi; quarto, “quello che a me piace, perché io sono il capo”.

Sul fatto che tra le categorie maggiormente colpite dall’attività repressiva della dittatura militare vi fosse in primo luogo quella dei sindacalisti, hanno deposto numerosi testimoni. Tra questi Victor Roberto De Gennaro, attuale Segretario generale della Centrale dei lavoratori argentini, il quale ha riferito che le Forze Armate, d’intesa con i maggiori gruppi economici, si prefiggevano di “rompere la presenza della parte lavoratrice del popolo, che a quel tempo portava avanti un processo di democratizzazione sindacale, di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e del popolo in generale”; nelle principali fabbriche del Paese vennero pertanto licenziati o sequestrati, torturati e anche uccisi i dirigenti e i delegati dei sindacati democratici (che si contrapponevano ai sindacati filogovernativi) e un gran numero di lavoratori in qualche modo coinvolti in attività sindacale.

In senso conforme hanno testimoniato Jorge Eduardo Velarde, Luis Benencio, Juan Sosa Zarate (all’epoca dipendenti dei cantieri navali Astarsa e compagni di lavoro di Martino Mastinu, una delle parti lese di questo processo Josè Luis Garcia (colonnello dell’Esercito argentino in congedo) ha ribadito che venivano considerati oppositori del regime non soltanto coloro che facevano parte dei gruppi organizzati per la guerriglia e, in genere, per la lotta armata, ma anche tutte le persone che avevano una ideologia sociale o che aiutavano i poveri.

Ciò è stato confermato da Ramon Torres Molina (all’epoca pubblico ministero del Tribunale Superiore e attualmente deputato del Parlamento argentino), il quale ha precisato che le persone perseguitate appartenevano a tutti i settori sociali: generalmente appartenevano all’area del peronismo e della sinistra, ma vi erano anche coloro che non avevano alcuna militanza politica e avevano soltanto qualche amico che aveva svolto attività politica; e a volte venivano prese persone i cui nomi venivano riscontrati in agendine di quelli che erano stati in precedenza sequestrati.

Eugenio Raul Zaffaroni (all’epoca giudice federale, poi sottosegretario alla Giustizia e oggi docente di diritto penale) ha dichiarato che tra i desaparecidosvi furono più di 120 avvocati, i quali, nella quasi totalità, vennero sequestrati non per la loro militanza politica, ma perché avevano firmato gli habeas corpus, cioè le istanze presentate presso i luoghi legali di detenzione per accertare la presenza di una persona, di un corpo. Ha poi aggiunto che oggetto di persecuzione furono anche molti ebrei (coerentemente con una tradizione antisemita da tempo presente nelle Forze Armate e, in genere, nella società argentina) e tra di essi, in particolare, gli psicologi e gli psicanalisti.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da Eduarlo Lui Duhalde (all’epoca avvocato e attualmente giudice della Corte di assise di Buenos Aires), il quale ha indicato, tra le persone prese di mira dalla dittatura, oltre agli avvocati, ai sindacalisti e agli studenti, anche i giornalisti, ed ha precisato che solo il 15% dei desaparecidos, calcolati complessivamente in circa 30.000, potevano considerarsi sovversivi.

Nello stesso senso si è espresso Julio Cesar Strassera, che svolse le funzioni di pubblico ministero nel processo a carico di Videla e degli altri membri delle Giunte militari.

Maria Laura Bretal (all’epoca educatrice in un giardino d’infanzia e oggi sociologa presso l’amministratore provinciale di Buenos Aires), nel parlare della propria vicenda personale e dell’illegale detenzione da lei stessa subita, ha affermato che tutto ciò che riguardava la sociologia e l’educazione dei bambini veniva considerata attività sovversiva.

Luis Moreno Ocampo, altro pubblico ministero del processo ai membri delle Giunte, ha riferito che molti genitori vennero sequestrati solo perché erano andati a chiedere cosa fosse accaduto ai loro figli.

Adolfo Esquivel Perez (all’epoca docente presso la facoltà di architettura di La Plata e rappresentante di un’organizzazione ecumenica laica per la difesa dei diritti umani, premio Nobel per la pace), infine, nel raccontare del sequestro e delle violenze che egli stesso aveva subito, ha detto che il genocidio in Argentina interessò tutti i settori sociali e la guerriglia fu presa come scura per aggredire tutto il corpo sociale, tant’è che vennero fatti scomparire molti giovani che lavoravano con i settori più poveri e con gli emarginati e non avevano nulla a che fare con la lotta armata, e vennero uccisi persino diversi sacerdoti e ragazzi di soli 13 o 14 anni (colpevoli di aver manifestato per ottenere una riduzione sui biglietti degli autobus per recarsi a scuola).

Videla, al centro, con il segretario americano Kissinger

Videla, al centro, con il segretario americano Kissinger

–

C) Reazioni

–

Come si è visto, il colpo di stato giunse in un momento di profonda crisi economica e politica, allorché nella popolazione argentina era diffuso un desiderio di maggiore ordine sociale, essendosi intensificate le azioni terroristiche e di guerriglia da parte dei gruppi organizzati per la lotta armata. Inizialmente vi era quindi un certo consenso o quanto meno, da parte di molti, la convinzione della inevitabilità di un “golpe”, poiché non ci si rendeva effettivo conto della situazione e delle atrocità e delle tragedie che si sarebbero consumate.

Il teste Italo Moretti ha sottolineato che “c’era anche un atteggiamento di scetticismo da parte di vasti settori della popolazione… se il vicino di casa veniva sequestrato ed essi lo venivano a sapere, commentavano con una frase che è diventata un po’ significativa dell’indifferenza che per anni ha accompagnato la repressione e l’ha resa possibile: “se l’hanno preso qualcosa avrà commesso”. Quindi c’è stata tutta una cornice di complicità oggettiva … la tacita approvazione o l’indifferenza della maggior parte della popolazione argentina”.

Nel libro di Horacio Verbitsky si legge che “debole, quasi formale, comunque attendista, fu la reazione internazionale”. Soltanto nel 1979 la Commissione interamericana dei diritti umani dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) fece una visita in Argentina e solo l’anno successivo pubblicò una relazione finale denunciando che le migliaia di desaparecidos erano state assassinate dalle forze governative e dando per certo l’uso sistematico della tortura.

Da parte di qualcuno, si è detto che anche la Chiesa cattolica non prese una decisa e ferma posizione di condanna.

Il teste Enrico Calamai, infatti, ha riferito che, se da un lato diversi sacerdoti vennero perseguitati per il loro impegno a favore dei poveri e dei bisognosi, dall’altro le alte gerarchie ecclesiastiche (seguendo la logica millenaria, secondo cui la Chiesa deve essere sempre presente, qualunque sia il metodo di gestione del potere) preferirono tenere un atteggiamento “pilatesco” (caratterizzato anche da private frequentazioni del Nunzio apostolico con personaggi in vista della Giunta militare).

–

Il teste Moretti, nel parlare del quadro di complicità del quale beneficiarono i militari argentini, ha ricordato che nel 1978 l’ammiraglio Massera venne ricevuto dal papa Paolo VI in un’udienza in Vaticano; e che il cardinale Carlo Aramburu, nel corso di un’intervista tenuta a Roma nel 1982, arrivò al punto di convalidare la falsa tesi, sostenuta pubblicamente dal Governo argentino, secondo cui una gran parte dei desaparecidos vivevano all’estero o clandestinamente nel loro stesso Paese.

Nel libro “Il volo” si legge che l’arcivescovo monsignor Adolfo Tortolo, quando nel 1975 vennero inflitte gravi perdite ai Montoneros in occasione del loro fallito attacco ad una guarnigione militare, annunciò ad un pubblico di imprenditori che si stava avvicinando un processo di purificazione; e nel 1976, dopo il colpo di stato, in una riunione dell’Episcopato, difese la tortura con argomenti teologici. Nello stesso libro si legge, altresì, che nel 1979, in occasione della visita della Commissione dei diritti umani, i prigionieri dell’Esma vennero nascosti in un campo di concentramento clandestino provvisoriamente allestito su un terreno di proprietà ecclesiastica, in un’isola nel delta del Paranà, destinata al relax settimanale del cardinale Aramburu.

Si è sostenuto, inoltre, che una adeguata presa di posizione, nei riguardi della vicenda dei desaparecidos, che pure interessava un gran numero di cittadini italiani, non si ebbe neppure in Italia, dove l’attenzione politica era distratta dal terrorismo dilagante in quegli anni.

Lucio Gelli con Andreotti

–

A tale proposito, il teste Moretti ha fatto presente che tra i due paesi vi erano rilevanti rapporti economici (essendo l’Argentina interessata, tra l’altro, all’acquisto di armi e di imbarcazioni militari) e che assai stretti erano i legami tra alcuni capi militari argentini e la Massoneria deviata di Licio Gelli. Ha poi affermato che l’ammiraglio Massera (dal quale dipendeva l’Esma, uno dei più famosi luoghi di tortura e di repressione) era stato appoggiato da Gelli nella sua nomina al comando della Marina e, in cambio, quando entrò a far parte della Giunta, si adoperò per far aprire in brevissimo tempo a Buenos Aires gli sportelli del Banco Ambrosiano che era in mano alla P2; e lo stesso Massera, quando andò in congedo e si diede alla politica, venne ancora appoggiato e finanziato dal Banco Ambrosiano. Il teste ha sostenuto, infine, che alla P2 apparteneva anche Carlos Guillermo Suarez Mason, comandante del I corpo dell’Esercito; e che l’esistenza di questi legami poteva dare una spiegazione del perché la tragedia argentina non avesse trovato il giusto spazio sulla stampa italiana e, in particolare, su giornali come “Il Corriere della Sera”, che in quel tempo era controllato dalla P2.

Un atteggiamento di indifferenza e di silenzio, secondo quanto riferito dal teste Calamai, venne tenuto anche dall’ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, il quale accolse l’invito dei militari a negare l’asilo politico alle persone ricercate, come se effettivamente si trattasse di delinquenti comuni, oggetto di normali operazioni di polizia.

La teste Angela Boitano, confermando quanto sostenuto dal Calamai, ha dichiarato che un ben diverso comportamento venne tenuto, invece, dai funzionari del Consolato italiano, i quali si adoperarono in tutti i modi per fare aiuto ai cittadini italiani perseguitati dal regime militare.

Il Nunzio vaticano Pio Laghi si intrattiene amabilmente con i militari genocidi

—

3) Le testimonianze, su omicidi, sequestri e torture

–

Durante l’istruttoria dibattimentale hanno deposto davanti a questa Corte numerosi familiari di desaparecidos, i quali, con comprensibile partecipazione emotiva, hanno raccontato le loro drammatiche storie. Sono state sentite anche diverse persone che hanno subìto personalmente sequestri, illegali detenzioni e torture e che hanno avuto la fortuna di riacquistare la libertà e di salvare la vita. Tutti hanno puntualmente confermato la metodologia dell’azione repressiva, negli stessi termini della relazione della Conadep, della quale si è riportata una fedele sintesi.

La prima ad essere ascoltata è stata Angela Boitano, rappresentante dell’associazione delle Madri di plaza de Mayo, la “madri coraggio” che per anni si sono battute per accertare la verità sulla scomparsa dei loro figli. La donna ha riferito di aver subìto, ad opera della dittatura militare, la perdita dei suoi unici figli: Michelangelo e Adriana Silvia. Il primo, studente di architettura, delegato studentesco, militante nella gioventù universitaria peronista, venne sequestrato il 29 maggio 1976; da allora non seppe più nulla di lui. Quando apprese del sequestro, si rivolse ad un suo cugino ammiraglio di Marina, cercando inutilmente di avere notizie. Per diverso tempo non presentò denunce né richieste di habeas corpus, poiché sperava che il cugino potesse rintracciare Michelangelo e temeva che ogni diversa iniziativa potesse peggiorare la situazione. Il 24 aprile 1977, sotto i suoi occhi, le venne sottratta pure Adriana Silvia, studentessa della facoltà di lettere, anch’ella appartenente alla gioventù universitaria peronista. La ragazza stava uscendo in sua compagnia da una chiesa di Buenos Aires, quando venne presa per le spalle da due uomini in borghese e messa dentro una macchina, che si allontanò subito a grande velocità. Venne nuovamente interessato il cugino ammiraglio, che però non riuscì ad avere notizie; Nel 1979 un compagno di scuola di sua figlia le disse di averla vista, circa dieci giorni dopo il sequestro, in un campo di concentramento clandestino, che non sapeva indicare e dove anch’egli era stato per un certo tempo ristretto.

Maria Rufina Gastori ha dichiarato che suo marito Oscar Ramirez, operaio presso i cantieri Astarsa (compagno di lavoro di Martino Mastinu), a causa della sua attività sindacale subì due sequestri (uno nel dicembre 1975 e l’altro nel settembre 1977) e dal secondo non uscì più vivo; sulla base di testimonianze raccolte dalla Conadep, si venne a sapere che era stato trovato morto nel CCD di Campo de Mayo.

–

Di questo omicidio ha parlato anche il teste Juan Carlos Scarpati, il quale ha riferito di essere stato a sua volta sequestrato e ristretto presso il Campo de Mayoe di aver avuto occasione di vedere il cadavere del Ramirez, conosciuto con il soprannome “La Fabiana”, poiché venne esposto per un pomeriggio e per la mattina seguente nel cortile di quel campo di concentramento.

Marte del Carmen Francese, appartenente ad una famiglia benestante di Buenos Aires, ha narrato una delle storie più tragiche. Il 9 novembre 1976 venne fatto sparire suo figlio Marcelo, studente di ingegneria, appartenente alla gioventù universitaria peronista. Suo genero Jorge Devoto, tenente della marina di guerra (marito della prima figlia), apprese nei giorni seguenti da un altro ufficiale che Marcelo era stato ucciso con colpi di arma da fuoco, mentre si trovava in strada, disarmato e munito di regolari documenti, ed era stato poi seppellito presso il cimitero di La Plata in una fossa comune con la dicitura “n.n.”. Il tenente Devoto effettuò il riconoscimento e, per recuperare la salma e trasportarla presso la tomba di famiglia, dovette far scoprire moltissimi cadaveri (tra i quali vi era anche quello di un amico di Marcelo, che i genitori stavano ancora cercando, credendo che fosse in vita). Verso il gennaio del 1977, durante la loro assenza, venne eseguita una perquisizione presso una loro abitazione di La Plata e venne sequestrato un loro autista. Suo marito Antonio

–

Bettini (magistrato, docente presso le Università di Buenos Aires e di La Plata, presidente dell’Azione cattolica universitaria e del Movimento familiare cristiano) si recò allora presso vari commissariati di polizia, insieme a suo genero, per avere notizie dell’autista. Durante questi giri, vennero fermati da alcuni uomini armati, i quali, sotto la minaccia di pistole, li fecero proseguire sino al bosco di La Plata, dove suo marito venne incappucciato, fatto salire su un’altra auto e portato via, mentre suo genero venne lasciato sul posto, dopo che gli erano state sottratte le chiavi della macchina e gli era stato detto di non muoversi. Il tenente Devoto rimase nei giorni successivi a La Plata per fare ricerche e presentò anche una richiesta di habeas corpus. Nel frattempo, presso l’abitazione del Devoto in Buenos Aires, venne eseguita una perquisizione notturna, nel corso della quale vennero rubate le cose di valore. Suo genero riuscì allora a farsi fissare un appuntamento con gli alti vertici della Marina presso gli uffici del comando in Buenos Aires; il 21 marzo 1977 si recò da solo a questo appuntamento, ma non fece più ritorno. Ai parenti venne detto che la Marina lo teneva con sé per proteggerlo. Dopo aver cercato invano di avere notizie dei tre familiari sequestrati, non riuscendo ad avere ascolto presso l’episcopato argentino (tanto da formarsi la convinzione della sua complicità con la dittatura), decise di lasciare il Paese e di recarsi, con la parte restante della famiglia prima in Uruguay e poi in Spagna.

Venne in seguito a sapere che, nel marzo del 1977, una loro villa sita nei pressi di La Plata era stata saccheggiata da militari dell’Esercito, i quali avevano ucciso due dei custodi ed avevano portato via anche il mobilio. Il 3 novembre 1977 persone armate fecero irruzione nell’abitazione di sua madre (una vedova di 76 anni, appartenente all’alta società argentina e dedita alle opere di carità) e la sequestrarono; da allora non fece più ritorno; nel 1985 la sua salma venne ritrovata in una fossa comune, insieme ad altri 200 cadaveri in un cimitero sino in un sobborgo di Buenos Aires. Apprese poi che suo marito, per un certo periodo, era stato ristretto prezzo il campo La cacha, dove era stato sottoposto a torture. Nell’ottobre 1997 l’ufficiale di Marina Adolfo Scilingo ammise di aver partecipato ai “voli della morte” e dichiarò che tra le persone uccise con quel barbaro sistema vi era il tenente Devoto, del quale ricordava il fatto che era l’unico che non era stato drogato prima di essere gettato in mare dall’aereo.

(…)

Redatta scheda pel casellario N. 3402/92 R.G.N.R. N. 21/99 e 3/2000

del Reg. Gen N. 1402/93 R.G.G.I.P. N. 40/2000 del Registro Inserz. sentenze – Corte di assise di Roma

Repubblica italiana in nome del popolo italiano

L’anno duemila, il giorno sei del mese di dicembre, In Roma

–

Postato il 19 maggio 2014

Desaparecidos : articoli correlati

–