–

Racconto breve di Julio Cortázar

–

Andrée,

–

io non volevo venire ad abitare nel suo appartamento di via Suipacha. Non tanto per i coniglietti, piuttosto perché mi addolora entrare in un ordine chiuso, costruito ormai fin nelle più sottili maglie dell’aria, quelle che in casa sua preservano la musica della lavanda, il volo di un piumino per la cipria, il gioco del violino con la viola nel quartetto di Rarà. Mi amareggia entrare in un ambito dove qualcuno che vive in modo preciso e raffinato ha disposto tutto come in una reiterazione visibile della propria anima, qui i libri (da una parte in spagnolo, dall’altra in inglese e in francese), lì i cuscini verdi, in questo preciso punto del tavolino il portacenere di cristallo che sembra il frammento di una bolla di sapone, e sempre un profumo, un suono, un crescere di piante, una fotografia dell’amico morto, rituale di vassoi del tè e mollette per lo zucchero… Oh, cara Andrée, com’è difficile opporsi, anche accettandolo con l’intera sottomissione del proprio essere, all’ordine minuzioso che una donna instaura nel luogo della sua lieve residenza. Quale colpa diventa il prendere una tazzina di metallo e spostarla all’altra estremità della tavola, posarla lì semplicemente perché uno è venuto con i suoi dizionari di inglese, e proprio da questa parte, a portata di mano, è dove dovranno stare. Muovere quella tazzina equivale a un orribile rosso improvviso nel bel mezzo di una modulazione di Ozenfant, come se di colpo tutte le corde dei contrabbassi si rompessero nello stesso tempo e con la stessa spaventosa staffilata nell’istante più silenzioso di una sinfonia di Mozart. Muovere quella tazzina altera il gioco di corrispondenze di tutta la casa, di ciascun oggetto con l’altro, di ciascun momento della sua anima con l’anima intera della casa e con la sua lontana inquilina. E io non posso avvicinare la mano a un libro, ridurre appena il cono di luce di una lampada, aprire il carillon, senza che un sentimento di oltraggio e di sfida mi attraversi gli occhi come uno stormo di passeri.

–

Lei sa perché sono venuto in casa sua, nel suo quieto salotto corteggiato dal mezzogiorno. Tutto sembra tanto naturale, come sempre quando non si conosce la verità. Lei è andata a Parigi, io sono rimasto nel suo appartamento di via Suipacha, abbiamo elaborato un semplice e soddisfacente piano di mutua convenienza fino a quando settembre la riporterà di nuovo a Buenos Aires e mi proietterà in qualche altra casa, dove chissà… Ma non le scrivo per questo, questa lettera gliela invio a causa dei coniglietti, mi sembra giusto che lei ne sia al corrente; e perché mi piace scrivere lettere, e forse perché piove.

–

Ho traslocato giovedì scorso, alle cinque del pomeriggio, nella nebbia e nel tedio. Ho chiuso tante valige nella mia vita, ho passato tante ore a fare bagagli che non portavano da nessuna parte, che giovedì è stato un giorno pieno di ombre e di cinghie, perché quando vedo le cinghie delle valige è come se vedessi ombre, elementi di una sferza che mi colpisce indirettamente, nel modo più sottile e più orribile. Comunque, ho fatto le valige, ho avvisato la sua cameriera che mi sarei installato qui, e sono salito nell’ascensore. Proprio fra il primo e il secondo piano ho sentito che stavo per vomitare un coniglietto. Non gliene avevo mai detto niente, non per slealtà creda, solo che uno non si mette a spiegare alla gente che di tanto in tanto vomita un coniglietto. Poiché mi è sempre capitato mentre ero solo, tenevo la cosa per me, come ci si tengono per sé le prove di tante cose che accadono (o facciamo accadere) nell’assoluta intimità. Non mi rimproveri per questo, Andrée, non mi rimproveri. Di tanto in tanto mi capita di vomitare un coniglietto. Non è una buona ragione per non vivere in una qualsiasi casa, non è una buona ragione perché uno debba vergognarsi e restare isolato e continuare a tacere.

–

Quando sento che sto per vomitare un coniglietto, mi ficco due dita in bocca come una pinza aperta, e aspetto di sentire nella gola la peluria tiepida che sale come un’effervescenza di sali di frutta. Tutto è veloce e igienico, avviene in un brevissimo istante. Estraggo le dita dalla bocca, e fra di esse stringo per le orecchie un coniglietto bianco. Il coniglietto sembra contento, è un coniglietto normale e perfetto, soltanto molto piccolo, piccolo come un coniglietto di cioccolato ma bianco e in tutto e per tutto un coniglietto. Lo poso sul palmo della mano, gli sollevo il pelo con una carezza delle dita, il coniglietto sembra soddisfatto di essere nato e freme e frega il musetto contro la mia pelle, muovendolo con quella triturazione silenziosa e solleticante del musetto di un coniglio contro la pelle di una mano. Cerca da mangiare e allora io (parlo di quando tutto ciò accadeva nella mia casa di periferia) lo porto con me sul balcone e lo poso nel grande vaso dove cresce il trifoglio che ho seminato apposta. Il coniglietto rizza del tutto le orecchie, avvolge un trifoglio tenero in un veloce mulinello del musetto, e io so che posso lasciarlo e andarmene, continuare per un po’ di tempo una vita non dissimile da quella dei tanti che comperano i loro conigli nelle fattorie.

Fra il primo e il secondo piano, Andrée, come ad annunciare quale sarebbe stata la mia vita nella sua casa, seppi che stavo per vomitare un coniglietto. Subito ne fui impaurito (o era meraviglia? No, paura della stessa meraviglia, forse) perché prima di lasciare la mia casa, solo due giorni innanzi, avevo vomitato un coniglietto, e pensavo di potermene stare tranquillo per un mese, per cinque settimane, forse per sei, con un po’ di fortuna.

–

Guardi, io avevo risolto il problema dei coniglietti alla perfezione. Seminavo trifoglio sul balcone dell’altra mia casa, vomitavo un coniglietto, lo mettevo nel trifoglio e in capo a un mese, quando cominciavo a sospettare che da un momento all’altro… allora regalavo il coniglio cresciuto alla signora de Molina, che credeva a un hobby e taceva. E già in un altro vaso cresceva un trifoglio tenero e propizio, io aspettavo senza alcuna preoccupazione la mattina in cui il solletico di una fine peluria che saliva mi avrebbe stretto la gola, e il nuovo coniglietto avrebbe ripetuto fin da quel momento la vita e le abitudini di quello precedente. Le abitudini, Andrée, sono forme concrete del ritmo, sono la quota di ritmo che ci aiuta a vivere. Non era poi tanto terribile vomitare coniglietti una volta entrati nel ciclo invariabile, nel metodo. Lei vorrà sapere la causa di tanta fatica, il perché di tutto quel trifoglio e della signora de Molina. Sarebbe stato preferibile uccidere subito il coniglietto e…

–

Ah, dovrebbe vomitarne uno solo anche lei, prenderlo con due dita e posarlo sulla mano aperta, ancora aderente a lei nell’atto stesso, nell’aura ineffabile di una prossimità appena infranta. Un mese distanzia molto; un mese significa dimensioni, pelo lungo, salti, occhi selvaggi, differenza assoluta. Andrée, un mese è un coniglio, fa davvero un coniglio; ma il minuto iniziale, quando il bioccolo tiepido e fremente nasconde una presenza inalienabile… Come una poesia nei primi minuti, il frutto di una notte di Idumea così nostro quanto noi stessi… e dopo non più, tanto isolato e distante nel suo piatto mondo bianco formato lettera.

Decisi, nondimeno, che appena il coniglietto fosse nato l’avrei ucciso. Sapevo che avrei dovuto vivere quattro mesi in casa sua: quattro – forse, con un po’ di fortuna, tre – cucchiai di alcool nel musetto. (Sa che la misericordia permette di ammazzare istantaneamente un coniglietto dandogli da bere un cucchiaio di alcool?

–

Dopo, la sua carne diventa più gustosa, dicono, sebbene io… Tre o quattro cucchiai di alcool, e dopo la stanza da bagno o un pacchetto tra i rifiuti).

Mentre superavo il terzo piano il coniglietto cominciò a muoversi nella mia mano aperta. Sara aspettava di sopra, per aiutarmi a trasportare le valige… Come spiegarle che un capriccio, un negozio di animali? Avvolsi il coniglio nel mio fazzoletto, lo infilai nella tasca del soprabito e lo lasciai sbottonato per non schiacciarlo. Si muoveva appena. La sua minuta coscienza gli stava forse rivelando fatti importanti: che la vita è un movimento verso l’alto con clic finale, e che è anche un cielo basso, bianco, avvolgente e profumato di lavanda, in fondo a un pozzo tiepido.

–

Sara non vide nulla, la affascinava troppo l’arduo problema di accordare il suo senso dell’ordine alla mia valigia-armadio, alle mie carte e alla mia indifferenza per le sue elaborate spiegazioni fiorite di “per esempio “. Appena mi fu possibile mi chiusi nel bagno; ucciderlo ora. Una sottile zona di calore avvolgeva il fazzoletto, il coniglio era bianchissimo e credo persino più bello degli altri. Non mi guardava, soltanto fremeva ed era contento, ciò che era il più orribile modo di guardarmi. Lo chiusi nell’armadietto vuoto e tornai ad aprire i bagagli, disorientato ma non infelice, non colpevole, non costretto a insaponarmi le mani per togliervi un’ultima convulsione.

Capii che non potevo ucciderlo. Ma quella stessa notte vomitai un coniglietto nero. E due giorni dopo uno bianco. E la quarta notte un coniglietto grigio.

–

Credo che lei ami il bell’armadio della sua camera da letto, con la grande porta che si apre generosa, con i ripiani sgombri per la mia roba. Ora li tengo lì. Lì dentro. Pare impossibile; neppure Sara ci crederebbe. Perché Sara non sospetta di nulla, e il fatto che non sospetti di nulla dipende dalla mia orribile impresa, un’impresa che si porta via i miei giorni e le mie notti con un solo colpo di rastrello e mi va calcificando dentro e indurendo come quella stella marina che lei ha appeso sulla vasca e che ad ogni bagno sembra colmare il corpo di sale e di sferzate di sole e di grandi rumori della profondità.

–

Di giorno dormono. Ce ne sono dieci. Di giorno dormono. Con la porta chiusa, l’armadio è una notte diurna solamente per loro, dormono lì la loro notte in placida obbedienza. Porto con me le chiavi della camera da letto quando vado in ufficio. Sara crederà che io non abbia fiducia nella sua onestà e mi osserva dubbiosa, glielo si legge in faccia tutte le mattine che vorrebbe dirmi qualcosa, ma alla fine tace e io ne sono ben contento. (Quando fa la camera, dalle nove alle dieci, cerco di fare rumore in salotto, metto un disco di Benny Carter che si diffonde in tutti gli ambienti, e poiché anche a Sara piacciono saetas e pasodoble, l’armadio sembra silenzioso e forse lo è, perché per i coniglietti è già notte e l’ora del riposo).

Il loro giorno comincia dopo cena, quando Sara porta via il vassoio con un fitto tintinnare di mollette per lo zucchero, mi augura la buona notte – sì, me la augura, Andrée, la cosa più amara è che mi augura la buona notte – e si ritira in camera sua e improvvisamente sono solo, solo con il maledetto armadio, solo con il mio dovere e la mia tristezza.

–

Li lascio uscire, lanciarsi agili all’assalto del salotto, ad annusare vivaci il trifoglio nascosto nelle mie tasche e che ora crea sul tappeto effimeri ricami che essi alterano, smuovono, divorano in un momento. Mangiano bene, silenziosi e corretti, fino a quel momento non ho nulla da rimproverar loro, mi limito a osservarli dal sofà, con un libro inutile in mano – io che volevo leggermi tutti i suoi Giraudoux, Andrée, e la storia argentina di López che lei conserva nello scaffale in basso -; e si mangiano il trifoglio.

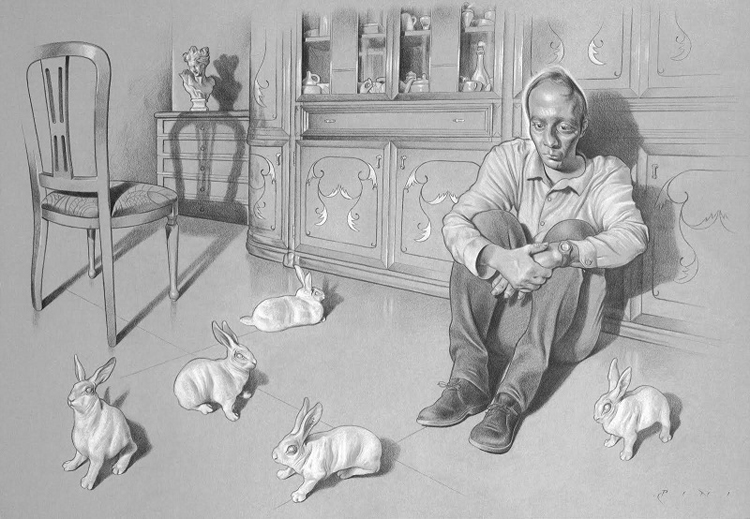

Sono dieci. Quasi tutti bianchi. Alzano la tiepida testa verso le lampadine del salotto, i tre soli immobili del loro giorno, essi che amano la luce perché la loro notte non ha né luna né stelle né fanali. Guardano il loro triplice sole e sono contenti. E così saltano lungo il tappeto sulle sedie, dieci leggere macchie ruotano come una costellazione da una parte all’altra, mentre io vorrei vederli quieti, vederli ai miei piedi e quieti – un po’ il sogno di ogni dio, Andrée, il sogno mai realizzato degli dèi -, e non a insinuarsi dietro il ritratto di Miguel de Unamuno, attorno al vaso verde chiaro, nella nera cavità dello scrittoio, sempre meno di dieci, sempre sei o otto, e io a domandarmi dove saranno andati a finire i due che mancano, e se Sara per una qualsiasi ragione si alzasse, e la presidenza di Rivadavia che io volevo leggere nella storia di López.

–

Non so come faccio a resistere, Andrée. Lei ricorderà che era per riposare che sono venuto a casa sua. Non è colpa mia se di tanto in tanto vomito un coniglietto, se questo trasloco mi ha alterato anche all’interno non è nominalismo, non è magia, è solo che le cose non si possono variare tanto improvvisamente, e a volte le cose virano brutalmente e quando uno si aspetta lo schiaffo da destra. – Così, Andrée, o in altro modo, ma sempre così.

Le scrivo di notte. Sono le tre del pomeriggio, ma le scrivo durante la loro notte. Di giorno dormono. Che sollievo questo ufficio pieno di grida, di ordini, di macchine Royal, di vicepresidenti e di ciclostili! Che sollievo, che pace, che orrore, Andrée! Adesso mi chiamano al telefono, sono gli amici inquieti per le mie notti appartate, è Luis che mi invita a fare una passeggiata o Jorge che mi offre una poltrona per un concerto. Quasi non mi arrischio a rifiutare, invento prolungate e inefficaci storie di cattiva salute, di lavori di traduzione rimasti in arretrato, di evasione. E quando torno e salgo nell’ascensore – quel tratto fra il primo e il secondo piano – mi formulo ogni sera irrimediabilmente la vana speranza che non sia vero.

–

Faccio tutto quello che posso perché non rovinino le sue cose. Hanno rosicchiato un po’ i libri dello scaffale più basso, lei li troverà nascosti affinché Sara non si accorga di nulla. Amava molto la sua lampada con il globo di porcellana pieno di farfalle e di cavalieri antichi? Ci si accorge appena dell’incrinatura, ho lavorato tutta la notte con una colla speciale di marca inglese lei sa che le marche inglesi sono le migliori – e adesso mi ci metto a fianco in modo che nessuno la raggiunga un’altra volta con le zampe (è quasi bello vedere come gli piace fermarsi di botto e alzarsi sulle zampe, nostalgia dell’umano distante, forse imitazione del loro dio che si muove e li guarda torvo; avrà osservato – forse, da bambina – che si può mettere in castigo un coniglietto contro il muro, fermo, con le zampine appoggiate e lasciarlo là quieto ore e ore).

–

Alle cinque del mattino (ho dormito un poco, sdraiato sul sofà verde sempre pronto a balzare in piedi ad ogni corsa felpata, ad ogni tintinnio) li metto nell’armadio, e faccio pulizia. Per questo Sara trova tutto in ordine sebbene qualche volta le abbia scorto una certa meraviglia contenuta, un rimanere a osservare un oggetto, una lieve il desiderio di una domanda, ma io a fischiettare le variazioni sinfoniche di Franck, di modo che niente. Perché raccontarle, Andrée, le sventurate minuzie di quell’alba sorda e vegetale, in cui mi muovo mezzo addormentato raccogliendo gambi di trifoglio, foglie sciolte, peli bianchi, sbattendo contro i mobili, pazzo di sonno, e il mio Gide che ritarda, Troyat che non ho tradotto, e le mie risposte a una signora lontana che si domanderà ormai se… ma perché continuare, perché continuare questa lettera che scrivo fra telefonate e colloqui.

–

Andrée, cara Andrée, la mia unica consolazione è che sono dieci e non uno di più. Sono passati quindici giorni da quando ho stretto nella mano un ultimo coniglietto, poi niente, soltanto loro dieci con me, la loro notte diurna e a crescere, oramai brutti e con il pelo lungo, già adolescenti e pieni di urgenze e capricci, mentre balzano sul busto di Antinoo (è Antinoo, vero, quel ragazzo che guarda come un cieco?) o si perdono nel living dove i loro movimenti creano rumori risuonanti, tanto che devo mandarli via di lì per paura che Sara li senta e mi compaia davanti orripilata, magari in camicia da notte –perché Sara deve essere così, in camicia da notte – e allora… Soltanto dieci, pensi a questa mia piccola gioia fra tanti guai, alla crescente calma con la quale, tornando a casa, oltrepasso i rigidi cieli del primo e del secondo piano.

–

Ho interrotto questa lettera perché avevo una riunione per le provvigioni. La continuo qui, in casa sua, Andrée, sotto un sordo chiaroscuro d’alba. È davvero il giorno dopo, Andrée? Uno spazio bianco della pagina sarà per lei l’intervallo, il ponte appena che unisce le mie parole di ieri con le mie parole di oggi. Dirle che durante quell’intervallo tutto si è infranto, dove lei vede un agile ponte io odo rompersi la cintura furiosa dell’acqua, per me questo lato del foglio, questo lato della mia lettera non è la continuazione della calma con la quale le scrivevo quando fui costretto a lasciarla per presenziare a quella riunione per le provvigioni. Nella loro cubica notte senza tristezza dormono undici coniglietti; forse proprio adesso, ma no, non adesso. Sull’ascensore, dopo, o entrando; ormai non importa dove, se il quando è ora, se può essere in uno qualsiasi degli ora che mi restano.

–

Basta, le ho scritto perché ci tengo a dimostrarle che non sono poi così colpevole nel disastro irrimediabile della sua casa. Lascerò che questa lettera l’aspetti qui, sarebbe sordido che la posta gliela facesse pervenire in un chiaro mattino di Parigi. La notte scorsa ho girato i libri del secondo scaffale; lo raggiungevano già, mettendosi ritti o saltando, hanno rosicchiato le costole per affilarsi i denti – non per fame, hanno tutto il trifoglio che compero per loro e immagazzino nei cassetti dello scrittoio. Hanno rotto le tende, le stoffe delle poltrone, la cornice dell’autoritratto di Augusto Torres, hanno riempito di peli il tappeto e si sono messi persino a gridare, fermi in circolo sotto la luce della lampada, in circolo quasi volessero adorarmi, e improvvisamente gridavano, gridavano come io non credo che gridino i conigli.

–

Invano ho cercato di togliere i peli che sciupano il tappeto, di stirare i bordi delle stoffe rosicchiate, di chiuderli di nuovo nell’armadio. Il giorno nasce, forse Sara si alzerà presto. E’ quasi strano che non mi importi di Sara. E’ quasi strano che non mi importi di vederli saltare in cerca di giocattoli improvvisati. Non sono stato tanto colpevole, quando tornerà, vedrà che ho riparato molti dei guasti con la colla di marca inglese, ho fatto quel che potevo per evitarle una arrabbiatura… Quanto a me, dal dieci all’undici c’è un abisso invalicabile. Ecco: dieci andava bene, con un armadio, trifoglio e speranza, quante cose si possono fare. Non più con undici, perché dire undici significa sicuramente dodici, Andrée, dodici che sarà tredici. Allora ecco l’alba e una fredda solitudine che racchiude l’allegria, i ricordi, lei e forse assai di più. Ecco questo balcone su via Suipacha pieno d’alba, i primi rumori della città. Non credo che sarà difficile raccogliere undici coniglietti disseminati sul selciato, magari non si accorgeranno neppure di loro, affannati come saranno intorno all’altro corpo che conviene portar via subito, prima che passino gli scolari più mattinieri.

–

nunzio scotto di covella

9 Marzo 2015 @ 20:34

…questo è uno spazio bianco: non lascetevi ingannare dalle apparenze… buonprosiego.